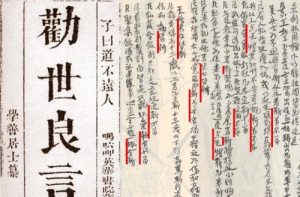

插图说明: (左)《劝世良言》封面;(右)《太平天国军律》

插图说明: (左)《劝世良言》封面;(右)《太平天国军律》在中国历史上,较为成功的社会变革多以宗教为凝聚力。郭廷以的观察是:“中国历史上的许多叛乱,均假借宗教迷信来煽惑,如东汉晚年黄巾之与太平道,东晋孙恩庐循之与天师道,元朝红巾之与白莲教,明帝国的开创者朱元璋原亦白莲教徒。清朝中期,白莲教徒尤为活跃,即以反清复明为号召的天地会,亦带有浓厚的宗教意味。因为宗教是抟聚鼓诱一般知识落后群众的最有效的力量。”【1】太平天国则是所有这些以宗教为凝聚力的社会革命运动之中的佼佼者。本文考察太平天国的支柱宗教 – 拜上帝教 – 的起源、对太平天国运动的作用和副作用,以及与主流基督教的异同。

本文主要参考的是三部历史专著:简又文《太平天国全史》,罗尔纲《太平天国史》,及茅家琦(主编)《太平天国通史》。同是关于太平天国,每个作者的主观倾向不同,着眼点不同、材料取舍不同,给读者呈现出的图景也有一定的差别。三部专著的共同点是对太平天国的主要感情色彩都是同情:简氏是出于兴汉灭满的民族感情,而罗氏和茅氏是出于同情农民起义、憎恨统治阶级的立场。

研究历史的现实意义在于历史在不断重演。本文最后将讨论太平天国运动与半个多世纪后兴起的中国共产主义运动的许多相似之处。这些比较或许可以为两个问题提供一些思考的线索:共产政权在中国将会有怎样的未来?在共产主义之后是否会有一个叫不同的名字,而实质与太平天国和共产主义并无差别的宗教席卷中国?唐太宗说:“以史为鉴,可以知兴替。”通过太平天国这段历史,或许可以对了解当今共产王朝的可能的“兴替”轨迹有一些帮助。

1. 洪秀全的宗教觉醒过程

太平天国的创始人洪秀全于1814年(清嘉庆十八年)出生于广州郊外的花县,其家世代以耕种畜牧为生。洪自幼聪明,“自髫齿就学,彼即以文才优越,驰名乡曲”【2】,且有不同于村中群童的性格特质:

“天王幼时,品性燥暴易怒,且好自尊自大。每与群儿嬉戏,必以领袖自居,发号施令,莫敢不遵。稍有拂逆其意者,辄挥拳击之。以故全村儿童均甚畏其严厉之性。”【2】

洪的唯我独尊、目空一切的性格特点或许与其幼时父亲的过度宠爱有关:“老父爱此少子犹切,居恒好与人谈论之;闻人偶有称赞之者,必乐不可支,便即邀请其人回家品茗或用膳云。”【2】

1836年(道光十六年),22岁的洪秀全赴广州赶考。这是他在科举之路上的第二次尝试。一日在考场外遇到两个人当街讲道,秀全随意听之,并未提起特别注意。第二天,在街上又遇到二人,且领得几本小书,是梁发所著的《劝世良言》。梁发是英国传教士马礼逊博士的助手,华人中的第一位牧师。《劝世良言》“并非普通的宣扬基督教的布道小册子。……而是一本以马礼逊的《圣经》中译本为基础,根据作者本人对基督教经典多年悉心研读和理解,经过对比选择而重新编写的《圣经》简本。”【3】

考试完毕,秀全名落孙山,郁郁回乡。回到家中,秀全将拿回来的《劝世良言》浏览一过便束之高阁。那时秀全仍然踌躇满志于科举及第,在体制内出人头地,旁门左道尚不在其视野之内。

次年,秀全重整旗鼓,第三次赴广州赶考,又名落孙山。这次落第对其打击巨大。“既抵家门,即卧床不起,病势日趋沉重,约经四十日始告痊愈。在此患病期间,种种光怪陆离的幻象陆续发生于其心灵中。据其自言,曾升天见上帝,亲受天之明命为人君,其经验似真非真,如梦非梦,纯为心灵上的异象。”【2】

简又文对秀全这段经历的解释是:其“既具天赋慧质及特强之记忆力……由是业师与家族及村人,咸交口盛称其才,……但因宗族师友期望过殷,而秀全屡于科场失败,不能青一衿(指科举功名得中),他人与自己之失望由是倍切矣。”【2】正所谓希望越大,失望也会越大。秀全的才智自幼在村中鹤立鸡群,因而自视甚高。正因如此,逆境对他的打击也倍加沉重。其梦中所见的“亲受天之明命为人君”异象可以理解为其下意识中不屈的出人头地之梦的反映,也可能是他浏览《劝世良言》中的神向凡人显灵的场面之后在潜意识中的重现。

四十天后,秀全渐渐恢复正常,但性格举止有变。“坐时,体直容庄,双手置膝,两脚分列而从不交股;辄正襟危坐,不俯不仰亦不斜倚左右,如是历数小时而无倦容。”【2】对此,简又文的解读是:“概言之,秀全自得奇异的心灵经验后,一种特殊的‘天王意识’即发生萌芽,从此心怀大志,以肩负觉世牖民辟邪崇真以及澄清天下统一四海之神圣任务。所谓‘有诸内必形诸外’,故其外貌态度与品性之变易,余信以为真诚的而非矫揉造作、故弄玄虚、或戴假面具者。”【2】

一方面,洪这样的举止在农村可以说是相当特异,也使得一些村人对他敬而远之。另一方面,在其拜上帝教教主之位坐定之后,这样的举止给他在村民的心目中加上了一圈超凡入圣的光环,使大家更坚信他的天命神授地位。

1843年,29岁的洪秀全振作精神第四次赴广州赶考,结果再次落榜。这一次失败对他的打击是决定性的。“回家后,气愤填膺,怨恨谩骂,尽将书籍掷弃地上,悻悻然,愤愤然,破唇大叫曰,‘等我自己来开科取天下士罢!’”【2】秀全这些年来挥之不去而一直被压抑的鸿鹄大志从这句话中一览无余。

秀全发出这样的豪言有其时代背景。清王朝在鸦片战争中狼狈落败,颜面扫地,曾经的巨无霸威风尽失。秀全的家乡距广州不过七十里,对此当然看在眼里。其人又自幼具一股霸气,体制内此路不通时,萌发建立一个新世界的志向当是自然。

当年六月的一天,一位亲戚到秀全执教的私塾探访,看到其早年在广州街上拿到而束之高阁的《劝世良言》,借回细读。归还时,“语秀全云,此书大异于中国经书,其中甚有道理,并劝其一读焉。”【4】

“秀全对于此书向不关心,至是忽被惹起注意,果潜心细读,并细味其言,一旦恍然大彻大悟,盖其感觉书中所载,多有符合其六年前大病中之心灵经验者。彼即运用其穿凿附会之才智,援引书中所载之圣经句语以解释其病中之所闻所见。于是信昔在灵魂升天时授以宝剑印玺及特权之老者‘阿公’即是天父上帝无疑;而教其助其斩妖逐鬼之中年人 – 即所称为‘阿哥’者,殆救世主耶稣也;又奉命斩除之妖魔,即是偶像;奉令拯救劝告而勿妄杀之兄弟姐妹,乃是世人也。其尤为曲解字义者,则圣经所言之‘天国’,彼即以为是指中国;又‘全在全能全知之上帝’等,凡有‘全’字之经语,彼皆以为是隐寓其本名而为其膺任神圣职务立国为王之明证。”【4】

至此,秀全心中所有的挫折、疑惑、彷徨皆一扫而空,晦暗多年的人生道路在他的眼前豁然开朗,一片光明。“于书中所陈道理,彼日夕玩索,愈久而兴味愈浓,乃觉如梦初醒,深幸得获升上天堂之真路及永生快乐之希望,由是心中极端欢乐,精神异常愉快,且深觉必须转以此新道传诸世人而拯救之焉。”【4】

可以把这段时间定为洪秀全的宗教觉醒之时。

简又文对此评论道:“夫坚定不移的狂信,尤其是含有宗教情感的,每每产生不可思议及超自然的大力量。是则秀全之读此书与此后实行酝酿革命,以至起义建国,大有关系,固甚显明矣。亦无怪其自后即极宝贵此书,不肯轻以示人,寖假成为神秘的珍品及开国的至宝。其后,太平军中盛传天王曾得异人传授‘天书’,乃据以创建‘天国’者,即此《劝世良言》辗转相传而演成为神话者也。”【4】

洪秀全后来将《劝世良言》深藏为“神秘的珍品”有两个可能的动机。首先,他并不同意其中的一些主张。“早在金田起义之前,天王就对基督教提出批评,指出基督教‘过於忍耐或谦卑,殊不適用於今时,盖将无以管镇邪恶之世也。’”【5】其次,他自己要作上帝真理的唯一诠释者。如果这“异人传授”的“天书”每个人都能读到,每个人都将对宗教有自己的诠释,那他就从天上坠到了地下,与普通人无异了。

洪秀全对其宗教的垄断性诠释对其后的太平天国运动有决定性的影响。其运动最终席卷大半个中国,而整个运动的所有宗教理论、诠释和实践全部来自于洪秀全一人的宗教作品及被其修改过的《圣经》。其他人阐释宗教的权利被阻断,包括启示了洪秀全本人的《劝世良言》及《圣经》原译本在内的书籍皆与太平天国军民无缘,而这数以千万计的大众也并无好奇心去寻找其它的阐释。从这个角度来说,太平天国的立国之本可以说是一个全封闭式的宗教,全由洪秀全一人“克隆”所出。

2. 发展为坚固的宗教组织

从悟道开始,秀全逢人便宣讲他所理解的天国的道理。“彼用竹签十条,分写旧约摩西所传之‘十诫’于其上,列置祖祠门外两旁,名为‘天条’。乃常召集村人在祠内讲道。凡有信服者,即施以洗礼。维时,秀全益为庄严沉默,居恒寡言鲜笑,行则目不邪视;从不轻与人谈话,有所谈必为天道;每与人遇于途,亦必以天道相劝告。其传教之热忱有如此者。惟秀全个性,刚烈易怒,于传教时亦然。有不接受其教者,必怒目相向,甚或面斥之。”【4】

在简又文的这段记录中,洪秀全那时的几个性格特征跃然纸上:对信仰的真挚;自命为被天父“授以宝剑印玺及特权”的神圣感(而非一个普通的基督徒);在人际关系方面的才智的缺乏。后两个特征之间当是互为因果关系:首先,因为洪对人际关系缺乏理解,从未想过要屈尊去了解他人的想法,其自大感就更为强烈、更不受制约;反过来,如果自己已经是拿了天父赐予的尚方宝剑在人间行使杀伐大权的天王,也不需要懂得什么人际关系的微妙。

洪对人际关系的能力的缺陷,作为一个普通人,已经会在生活中碰无数钉子,作为一个庞大极权体制的最高统治者,足可葬送其政权。这是太平天国后来败亡的原因之一。另一方面,有如此重大能力缺陷而仍然能被推上半壁江山的最高统治地位,也说明宗教信仰在太平天国之中的无与伦比的重要性。

最早被说服的人之中包括其族弟洪仁玕和表弟冯云山。此二人后来都成为太平天国政权中的重要人物。

秀全成功地感化了一些志同道合者,但也遇到巨大的阻力。他们敬拜的神在中国传统中没有任何根基,他们又禁止大家敬拜孔子、祖先、以及传统中的其他神祗。这样强势的宗教遭到了许多本地人的强烈反对。他和冯云山因此先后丢掉了私塾教师的职位。

1844年,即洪秀全宗教觉醒的第二年,洪冯二人离家到外地传教。最后二人辗转来到广西。二人分别进行传教活动,后失去联络。

洪秀全的传道活动不太成功,后来回到广东老家闭门著书立说,写出《原道醒世训》、《原道觉世训》等许多传道文章。这些文章后来成为太平天国最重要的宣传材料。

《原道觉世训》说:

“实情谕尔等,尔凡人何能识得帝乎?皇上帝乃是帝也。虽世间之主,称王足矣。岂容一毫僭越于其间哉!救世主耶稣,皇上帝太子也,亦只称主已耳,天上地下人间有谁大过耶稣者乎?耶稣尚不得称帝,他是何人,敢缅然称帝者乎!只见其妄自尊大,自干永远地狱之灾也。”

“皇上帝”是洪秀全的信仰之中的上帝,而“世间之主” – 皇帝 – 不过是人间的一员,而居然也敢称为“帝”,活该堕地狱了。那时洪秀全不过是个失业的乡下私塾教师,便矛头直指权力金字塔之巅,说出这样足可邀杀头灭族之罪的豪言,足见其世界观之坚定与理想之宏大。

1847年,秀全两赴广州,学道于传教士罗孝全牧师 (Rev. J. J. Roberts)。前后共约四个月。

冯云山于同一时期在广西的传教工作则更踏实有方。“云山又深入紫荆山区,转到南坑冲,在另一张姓之家,而仍做苦工以糊口。同时,亦向同劳者传道,信服者即有十人。“【4】一个读书人,为了传教而远赴异乡去作体力劳动,并抓住一切机会讲给所遇者,无论其社会地位或受教育程度,足见其信仰之虔诚。 而他的虔诚纯是发端于洪秀全的虔诚。

云山在紫荆山区掘到了传教的富矿,信徒发展迅速。“各教徒亦皆热心宣传新教。故为时仅两年,附近区域教徒之数已增加至三千人。”【4】不夸张地说,没有冯云山,就没有太平天国。

洪冯二人传教成功程度不同的主要原因是他们的性格不同。“洪秀全注重于宗教与思想的创建,擅长于抽象思维,着力于精神武器的锻造。冯云山则侧重于现实的探索,擅长于宣传和组织,用宗教掌握群众心理,再悉心组织训练,致力于物质力量的建设。”【6】

武志红说:“创造中国历史的,却常常是一个流氓,一条带着全能感的‘龙’。但这条‘龙’,必须得有一个无所不知无所不晓的文人即军师辅佐。”【7】武这里所说的“流氓”,不是市井意义的流氓,而是一种极度自信自大、蔑视他人、蔑视传统、蔑视现实、百折不挠的人。洪秀全符合这样的描述。冯云山则是那个“无所不知无所不晓的文人即军师” – 无所不知、无所不晓,却完全服膺于洪的信仰。他们珠联璧合,一起创造了中国历史。

如果只有那条“龙”、或“流氓”,会在中国的服从高于一切的体制中碰得头破血流;如果只有那个“军师”,只能成为体制的一颗合格的螺丝钉。但两者结合起来,就可能擦出奇妙的火花,前朝的“刘邦和张良、朱元璋和刘伯温”【7】,以及后来的毛泽东和刘少奇/周恩来都是这样的例子。

1847年,秀全重回广西。找到云山时,发现“冯云山已经在紫荆山发展了大批的信徒,建立了拜上帝会的组织,所以当洪秀全的足迹还没有踏上紫荆山,会众就已经渴望他们的教主洪先生了。现在他到来,正是时候了。”【8】

“全体教徒,无论遐迩,皆在一个严密的与系统的组织之下,互相联络,同守教道,共遵教规,抱守同一的新信仰,实行同一的新生活,而尤要者则是会众数千人皆一心一德,矢忠矢诚,拥护一个领袖 – 教主洪先生。……全会上下不特热心信教,而且逐渐矢忠输诚以推戴其个人,寖假而奉为神圣,寖假而奉为受天命之真主,寖假而人人愿供献身家性命以拱卫之、辅佐之矣。”【4】

洪冯会合后,洪的理论和写作才能与冯的杰出组织才能相得益彰。他们积极网罗领导人才、准备武器,其组织继续迅猛发展。1851年1月11日,也就是秀全于大病中见异象十四年之后,时值洪秀全的三十八岁生日,拜上帝会在广西金田村公开拉起“太平天国”大旗。此时会众约万人。

此后太平军纵横中国南方,与各地清军交战胜多负少,在许多地方如入无人之境,其队伍也如滚雪球般急速扩大。不仅普通百姓纷纷加入,各地的帮会、土匪也大量投奔。太平军过境湖南时,清将江忠源说:“土匪之迎贼,会匪之入党,日以千计。”【9】短短两年后(1853年),太平军从武昌顺流而下,仅一个月便攻陷南京,旋定为都城,改名为天京,其时兵力已达十多万【10】。

拜上帝教有如此强大号召力的主要原因包括:

(1)教主的精神魅力。洪秀全本人极度自信自大,到了“或多或少有些精神失常”【11】的程度。但正是洪的几乎不食人间烟火的坚定不移的气场、他对自己理想世界的完美描述,再加上洪仁玕等一些实际能力非凡的辅佐者的忠心不二,几个因素完美契合在一起,吸引了一批狂信的教徒。“教徒等久已饫闻秀全大名与其经验及教道,且一向已遥戴为领袖教主,是时更得亲炙道范,饱聆教诲,日受其真诚正直尊严伟大的人格之熏陶,则其欣忭为何如?全体心悦诚服之极至讳其名而称为‘洪先生’,用表敬意。”【4】当拜上帝会还是个秘密会社的时候洪就在信徒之中具有了这样的地位,那么在太平军屡次大败清军之后,其感召力可想而知。洪的著述颇丰,所以信徒从洪一人的著述即可满足自己理解世界的全部需要。他们心目中的上帝是百分之百真实的。在拜上帝会组织壮大之后,洪秀全深居简出,极少与外人接触。距离产生美感,他的神秘而神圣的形象在其庞大的追随者队伍之中完好保存下来。精神偏执、无视现实、一意孤行的教主式领袖是人类历史上常有的现象。近代的希特勒和当代的特朗普都是这样的例子。而在他们的狂热跟随者的眼里,教主那个版本的世界才是真正真实的世界。

(2)信徒恐惧感的消除所释放出的巨大生命能量。下层贫苦百姓本来过的是畏惧官府、畏惧土匪、畏惧各种神怪的卑微、猥琐的生活。信了洪秀全的上帝之后,他们扬眉吐气了。他们的全能全知的上帝是站在自己一边的神灵,他们能通过祷告与之直接交流。“洪冯……常亲率教徒及学生辈,到邻近村乡大肆活动;所有神像,或割断手鼻五官,或斩首示众,或拔去胡须。……教徒们到处破坏偶像之举,对于他们自己固得势欢心,兴奋愈甚,而信仰弥坚。……盖由此而拜上帝会声威大振,名誉鹊起,信徒益为加增矣。”【12】他们自己的神灵战胜了把他们压得喘不过气来的其它神灵,包括想象中的神灵如庙宇中的神怪,和世间的神灵如皇帝和官府。他们的恐惧感一扫而空,他们的世界里从来不曾有过这样的阳光灿烂。这样的宗教自然对那些仍然活在对官府、土匪和各种神怪的恐惧中的下层百姓具有无与伦比的感召力。信心和勇气是传染的。一个人的信心和勇气可以传染到十个人,十个人的信心和勇气可以传染到一百个人。

参考文献

- 郭廷以,“太平天国的极权统治”,收录于《近代中国的变局》,联经出版事业公司,1987年

- 简又文,《太平天国全史》,猛进书屋,1962年。(下称“简”)第一章,16-17,19,23,35,41-42页

- 邹明德,“太平天国上帝教: 基督教的东方教派”, 《学术月刊》 1987年第11期59-64

- 简,第2章,55,58,62-63,72,74,106,108-110页

- 罗尔纲,《太平天国史》, http://www.guoxue123.com/new/0001/tptgs/index.htm. (下称“罗”)第22卷,第5章

- 茅家琦(主编),《太平天国通史》,南京大学出版社,1991年。(下称“茅”)上册,第二章,184页

- 武志红,《巨婴国》,https://www.100ben.net/juyingguo/,第一章

- 罗,第42卷,第1章

- 简,第7章,417,456页

- 茅,导言,29页

- 费正清 (Fairbank, J. K.),《费正清中国史》, 吉林出版集团 2015,第10章,284页

- 简,第3章,117页