我潜伏在忠忠的租屋,一个多星期不敢露面。 直到三月的两会(全国人民代表大会和中国人民政治协商会议)开过了,定点监控由紧绷到松懈,刘晓波才赶过来,带我去仰慕已久的丁子霖和蒋培坤两位老师家。 聊了两个多小时。 当然,主要是他们聊,我插不上嘴,就傻瓜似地洗耳恭听。 末了,又傻瓜似地将《民主中国》主编刘晓波刚发放的专栏稿费四千人民币掏出来,要捐给六四难属群体。 丁老师不收,说我自己都困难。 我说不困难,有肉吃有酒喝还有到处乱跑的闲钱。 可丁老师依旧不收,说难属们是需要帮助,我们也不拒绝捐款,但是你的作用不是捐款。 我有些困惑,丁老师就埋头写了一张卡片递给我:“能抽空去看看这对夫妇吗? 要不,打个电话也行。 你们是同乡。 ”

既然口头已认捐,那兜里的钱就不属于我了,归途中,我央求刘晓波代转。 过一晌返成都,我接到六四难属杨银山和杨子明的收条,丁老师附信如下:

亦武,你好

所托之事已办毕,现寄上收据两张,请查收。 留作纪念吧

衷心感谢您,愿您平安,一切都好。

我的老伴去年又有心脏病,经住院检查,才知状况已相当严重。 做支架术后又被医院不慎冻病,发高烧又引发心脏病变,在医院住了五周,上周才出院,目前病情尚稳定,但身体极度虚弱。 他患病手术期间晓波、蒋彦永医生等友人对我们都十分关心,给了我们很大的安慰。

鉴于我目前的状况,难友们已分担了我转送捐款的任务,但以后您千万不要再捐赠了。

再来京时请来舍间聚谈,上次时间太短了。

祝好!

丁子霖

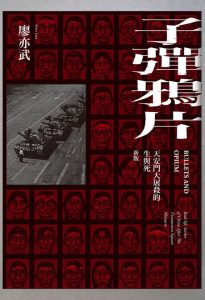

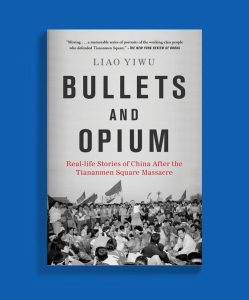

感佩之余,我几经周折,终于专程去新津县城区探望六四死难者吴国锋的父母吴定富、宋秀玲——这是记录文学专著《子弹鸦片:天安门大屠杀的生与死》的首个专访,时间是2005年5月19日,首发于刘晓波任主编的海外网刊《民主中国》,引起了连锁反响。 有多位流亡美国的民运人士透过各种管道联络我,说要捐款给已割除一个肾脏的吴国锋老爸。

那时,我正在阅读匈牙利籍的奥斯维辛集中营幸存者、2002年诺贝尔文学奖得主凯尔泰斯的代表作《为一个未出生的孩子祈祷》,就随手在专访后记中写道:

“「不!」我毫不犹豫地脱口而出,毫不犹豫,完全出自本能,是本能反抗着本能,是反本能在起作用,而不是本能本身,这一声「不!」不是一个深思熟虑的「不!」也不是一个期望中的回答,表达我的不置可否。 而我的妻子只是笑我,她理解我,后来她也说,她从心底知道这声「不!」来得多么艰难,尽管我的内心苦苦挣扎想使它成为一声「是!」而我的回答——我相信我理解她,也知道她在想什么,可是那个「不!」是那样一个“不!”不是那种犹太人似的“不! “,那个”不! “的意思她已了然。 不是的,我对这个字的确像我对这个字本性的不确定一样,这个「不!」只是一个「不!」我说。 即便我有大把理由,我也可以想象一次失望透顶的谈话是什么后果。 让我们想象一下,这个孩子,我们的孩子——或者你的——如果这个孩子听说了什么而尖叫:“我不想当犹太人! ”…… 犹太人意味着一无所有,一无所有也意味着犹太人......不——我不能做另一个人的父亲,注定的,上帝啊,不——我孩提时代的经历再也不应发生在另一个孩子身上,不——我的心中有声音在尖利地叫喊,是可能的,这个孩提时代的经历,应该发生在这个孩子——在你——在我身上。 是的,是开始对我的妻子讲述我的孩提时代的时候了...”

从以上文字推断,凯尔泰斯没有孩子; 这次堕胎之后,他再也不会生孩子。 他拿起了笔,为这个未出生的孩子祈祷,他喊了一连串的“不! “,声泪俱下,因为犹太人一生下来就没有安全感,甚至没有祖国。 凯尔泰斯永远记得,一个十四岁的少年,被关入集中营等死,却突然得到一杯热牛奶,他舍不得一口灌下去,而是躲在角落里,小口小口地吮。 虽然牛奶的表皮蒙了一层黑灰,这黑灰就是焚尸炉落下来的,但他忽略了这一切,全神贯注地吮吸——这是一种怎样的幸福啊,那种黑牛奶的回味令他多年后想把它写出来......

我的眼眶湿润了,而录音机里,失去孩子的父亲正在讲述这个孩子的童年——他的嗓音颤动着情不自禁的笑。 后来,这个叫吴国锋的孩子去了北京,燃起父母对未来的种种梦想,再后来,他被戒严士兵的刺刀捅死在异乡街头,父母的梦想又成死灰。 绝望,绝望无尽头,如果把吴国锋的父亲换成凯尔泰斯,孩子也不会生下来,以免在二十一年后被杀。

再如果,把凯尔泰斯文字中的“犹太人”换成“中国人”,我们也不该生下来,以免一思想就犯罪,连累亲人。 但我们生下来了,和一场又一场的灾难一样,繁衍着,耻辱如冰雹一般打得人抬不起头。

“不!” ,我关掉了录音机。 但是“不!” ,我还会打开它。

接下来我再次前往北京,5月26日下午,经艺术家高氏兄弟介绍,我与六四囚徒画家武文建结识,自此拉开长达数年的寻访六四暴徒(社会底层抗暴者)和普通政治犯的序幕。

2006年岁末,在北京一家饭店包间,「天安门母亲运动」发起人丁子霖被授予独立中文笔会第四届自由写作奖。 全国各地的三十多名异议作家应邀到场,会长刘晓波起立鞠躬,致长达万言的颁奖辞,中途几度哽咽:

…… 痛失爱子的一刻,她站起来,在专制铁钳下,以罹难者家属的身份发出第一声呐喊。 从此,她开始了另一种人生,百折不挠地追寻六四死难者,让那些冤魂的家属们从绝望的阴影走到阳光下,以母爱为纽带,互相扶持,互相联络,互相激励,直到17年后的今天,形成了有110多名六四难属参与进来的天安门母亲运动......

从1994年的《六四受难者名册》、1999年的《见证屠杀,寻求正义》,到最近的这本《寻访六四死难者》,她的浮雕般的文字令所有经历过那场屠杀却刻意回避的社会、历史及新闻学家蒙羞,也令所有自称「幸存者」的知识分子蒙羞,更令那些经历过逃亡、失落、回归,最终大彻大悟,懂得利用国内外、东西方的制度差异,玩弄政治、经济、 文化平衡术的时代精英蒙羞。 甚至在某种程度上,也令我们这类自以为做得不错的学者和作家蒙羞......

自1949年以来,中华民族经历了所谓的解放、镇压反革命、土地改革、三反五反、合作化运动、反右、三年大饥荒、四清、文革、八九六四等浩劫,非正常死亡的累积人数早已过亿。 然而,饿死也算了,杀死也算了,拖死也算了,没有人算过细账,没有人讨过公道。 中国人总是习惯等待“平反”,等待共产党自己“有错必纠”,以此来证明刽子手的“伟大、光荣、正确”。 丁子霖所提供的六、四死难者的名单与证词,与亿万非正常死亡的人数相比,可谓沧海一粟。 但这是唯一的与劫难同步的见证,这份“孤证”,为这个号称有五千年历史和文明的懦弱民族挽回了已经丢尽的脸面......

七十岁的丁子霖致答谢辞,她追述了丁氏短寿的家族史,二伯父丁文江,驰名全国的地质学家,四十九岁就走掉。 她自叹已活得够长,比家族里任何长辈都活得长。 但是心脏病越来越严重,不定哪天长眠不起。 这次她放不下的,不再是被杀的孩子,而是同自已一道,年复一年为死孩子寻求公平正义的、逐渐老去的父母们。 “在座的不少朋友还年轻,大有希望迎来民主曙光,” 她说,“如果有一天我不在了,请多多关照她们。 ”

然后,她坐到我跟前,恳求用洞箫吹奏并演唱《天安门母亲》。 当时谁也没料到,我会在六年后,在法兰克福保罗教堂举行的书业和平奖的颁奖典礼上,为近千名德国观众吹奏并演唱同一支歌曲:“人世茫茫,墓草青青,母亲啊,你的叫喊有用吗? ”