白垩岩震怒,一块黑煤卡在那里——

不是嵌入,是被咳出。

山抬了抬眉骨,把它抛进夹边沟,

那是碎骨场:碰齿、撕咬,词语疯长。

他睡在石灰上,被慢慢腐蚀十年,

每个清晨醒来,脊骨微微泛灰。

想远走,没那么容易,

滚遍西北所有风沙,难觅同类煤层。

既然已被石灰咬上,

被迫剥去半张脸:髪妻。

后来他涂红自己,试图融进有机体,

却忘了调入碳黑,被癌细胞吞噬。

病灶忽然收缩,诊出异质,

体温不肯投诚,只在抗拒、分裂、再生。

有人说:病灶本身就是家园,

这一次,他主动与体腔剥离。

他们打开他,腹中传来密封的声音,

于是大动干戈,将他送入手术室。

然而佛陀指地,开示西来寺,

但他再失去半条命:爱女。

二

痛过之后,第一束光从肋骨间醒来,

不跪神殿,不食香火。

他将赞美诗折成纸鸢,

载着静默的火焰飘向黎明。

甜言是糖衣的子弹,

苦难,却成了慈悲的针脚。

当他俯身探入“真实”这词的底部,

答案竟长出了新的瞳孔。

沙尘暴在喉间结晶的夜晚,

胸骨如裂帛,盛开成两瓣月亮。

他听见超越的脉搏穿过创口生长,

无哭无笑,只陪他呼吸如初。

比一切佛堂更明亮的,

是一瞬赤裸无华的顿悟。

当世界卸下比喻的衣裳,

他终于望见光的胚胎。

三

赭石的弧线身躯沿宕泉河谷弯曲,

壁画中囚禁的舞者,挣脱藻井沟壑,

却骤然被光的金枷擒住飘带。

看哪!泥胎中跃出一块燧石,

十二色颜料在踝骨触地爆燃。

那些被铲刀亲吻的金箔,幻成黑龙鳞片,

他在其上如鹰隼旋转,让敦煌尚未命名的清晨,

从舞女裙裾的褶皱中层层剥落。

他以断指残端在空气中雕刻——

一座飘零之人的无住之碑。

当锁骨第三次敲破音障,

我目睹他终于坐下,捧出所有徒步者的饥饿:

“请将飞翔的痼疾种入他们的骨髓!”

几代人已经走过、跌倒、埋葬,

每一粒鸣沙山的石英,都冻着未生的羽翼。

未读至封底,我的胸腔已抽干温暖,

他举手给我抚膺,便听见悠远的回音:

竹林与铁砧从魏晋破空而至。

一团粉砂在极寒与烈日中冻晒成砖,

我踏上它,但不觉静态,文明的印迹在摇撼。

2025.6

作 者 说 明

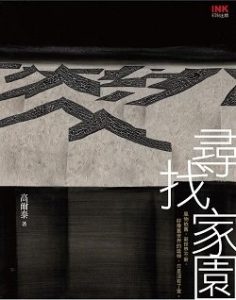

这首诗写于我读高尔泰《寻找家园》之后。

我并未将它视为“读后感”或“致敬作”,而是试图用诗的语言进入他的苦难、信仰与思想结构内部。高尔泰用一生写出“真实”这个词的重量,我只能以一个旁观者的身份,去试图贴近那种穿越极寒与酷暑、撕裂与分裂之后依然不投诚的体温。

诗中“他”既是高尔泰,也可能是每一个在碎骨场中挣扎过的人。前三节以“他”为叙述核心,是为缓慢、节制的凝视;最后“我”的出现,是一次读者与文本的精神接壤。

我相信,“家园”不只是物理地理的栖息地,也不只是政治伦理的归属,而是一种存在的透彻与顿悟。在高尔泰笔下,这种家园也许“只能寻找,无法拥有”;在我这里,这种家园是一点微弱的光,从破裂肋骨间升起,照见废墟与余烬中尚未熄灭的部分人性。

因此,写这首诗不是为了抒情,也不是为了安慰,而是为了对准那团仍在“呼吸如初”的火。

诗的结尾处我将高先生与魏晋名士作了类比,取其独立苍茫的共性,但其实不能完全互相投射,只是在中国文化中高先生另有一种特殊,是以前的社会不存在的形态。如果高先生不认可我这种与魏晋人物的部分类比,我向他致歉。