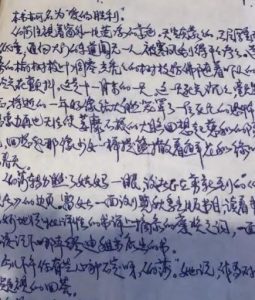

前言

欧阳昱是一个神奇的存在。他才华出众,特立独行,充满先锋探索意识。他驰骋澳洲英中双语文坛,成绩斐然,从1991年到墨尔本攻读博士学位并开始出版著作至今,三十多年间竟然难以置信地已经出版各种中英文著作译作多达一百五十种,并获得许多各种各样的文学奖项和澳大利亚政府赞助的创作基金。本文是三万多字的长篇评论《才华横溢,特立独行——澳华作家诗人学者翻译家欧阳昱的先锋探索意识》中的第五节。全文收进本人2025年出版的上下两卷《世界华文文学评论集》一书中。

我在本文第一节评论欧阳昱最早的中文长篇小说《愤怒的吴自立》时,就追问,在自由民主澳洲的背景下,欧阳昱执着于他的“死亡”意识,具有什么启发意义呢?表现不屑世俗的文人傲骨以及灵魂深处对世俗格格不入的焦虑?是否是处于东西方文化边缘所感受而且无法摆脱的尴魀的一种极端折射?我提出这些追问,是据于这个背景:1989年“六四事件”前后,澳洲出现四万多来自中国的“留学生”(当年俗称“四十千”),这些人经历过文革开始时期的狂热、文革后期的抛弃和上山下乡当“知青”时的苦难,经历“六四”屠杀和镇压对心灵的巨大冲击和创伤,到了澳洲异国他乡又因身份焦虑跌落到空前困惑和艰难的处境。当年有两句话来自他们在澳洲的痛苦的真实,又为这一痛苦的真实作了高度概括,并成为这一时期滞澳的中国大陆留学生的经典语言。一句称为“五苦论”,是痛感打工苦但失业更苦:“吃不着苦的苦比吃苦的苦还要苦。”另一句是“三难论”:“出来难,呆下去也难,回去更难。”(这两句话见刘白即刘观德所著的长篇小说《我的财富在澳洲》,原发表于上海文学杂志《小说界》1991年3月号,后由上海文艺出版社于1991年出版。)后来,他们终于取得澳洲的居留权了,但取得这个居民身份竟然成为一个漫长而又痛苦的过程,这段经历当然留下强烈的心理后遗症。正如曾经也是这四十千中国大陆留学生一员、后来当上深圳大学文学院教授的钱超英博士所指出:

那一段动荡、焦虑、悬隔、错置,必须隐姓埋名,保密国籍,忘却自尊,挣扎求存,比“二等公民”还等而下之的“黑民”岁月虽已过去,但终究构成了他们“集体记忆”深处长久不灭的灼痛,构成了他们面对理想与现实恒久疑难的经验背景,构成了深刻改变他们的世界认知和文化态度并影响其身份意识的重要基础。(钱超英,《“诗人”之“死”:一个时代的隐喻——1988-1998年间澳大利亚新华人文学中的身份焦虑》,中国社会科学出版社,2000年1月,页27。)

欧阳昱也是这“四十千”中的一员。一个重要的史实是,1989年6月4日发生天安门惨案的晚上,欧阳昱正式动笔写作《愤怒的吴自立》,那是他在上海华东师大读研的最后一年。我八十年代的博士导师、后来就教于香港大学的Kam Louie(雷金庆)教授是较早捕捉到欧阳昱“天安门一代”的一位学者。2006年6月,雷金庆教授发表评论文章“Returnee Scholars: Ouyang Yu, The Displaced Poet and the Sea Turtle”(《归国学者:欧阳昱,这位流离失所的诗人与“海龟”》,New Zealand Journal of Asian Studies,8卷1期,页1-16)。文中引用了欧阳昱一段英文诗:

when i was boarding the CAAC plane for home which is/of course china/i said through the arsehole of a window:/fuck you australia!/you thought i’d made myself a millionaire didn’t ya/ digging for gold in your cheap sunshine/you thought i’d wanted to get a kangaroo certificate/in order to live on the dole like a cheap unemployed fat man/you thought i’d wanted to learn your english that/called me names/that fucked, whenever it could, anybody, especially us.

这段诗句出自欧阳昱的名诗“Fuck you, Australia”(《操你,澳大利亚》),收录在他的诗集Moon over Melbourne and Other Poems(《墨尔本上空的月亮及其他诗篇》, Papyrus Publishing出版, 1995年)。雷金庆教授在文中指出,欧阳昱在《操你,澳大利亚》诗中通过刻意粗俗的语言,表达了“天安门一代”在来到澳洲后期望实现充实生活却一无所获的挫败感,而诗集中还有一些诗篇比此诗更微妙而深刻地表达了这种疏离感和无归属感。雷教授说,迁居到另一个国家生活在另一种文化中从来都不容易。但我们还要知道,《操你,澳大利亚》这首诗的背景不仅仅是澳大利亚。在文革后中国的文学作品中,背叛和幻灭的情绪相当普遍。那些作过“知青”的人发现,无论是在乡村还是城市,自己都难以找到归属感。欧阳昱的写作正是在这种文学趋势的影响下产生的。他感到居留国对他的不公和冷淡,充满不甘被轻视的情绪,并激烈地彰显一种优越感。

欧阳昱回忆,他1995年在墨尔本拿到博士学位后,便立刻进入了无业状态。在没有任何希望地找了一年工作之后,他决定放弃,转而从事自由写作。而事情还并非那么简单。即使自由,但在一个白人为主的国家,用英语写作谋生,要想获得成功,其难度之大,也是令人难以想象的。欧阳昱还觉得,最难克服的,其实还不是这个,而是孤独。在澳洲的初期,他写的一首英文诗中,有被人记住的这样两句,即:“living in australia / is like living after death”(活在澳洲/就像活在死后)。后欧阳昱以“活在死后”,出了一本诗集:Living after Death(Melbourne Poets Union出版, 2020年)。欧阳昱说:“这是那个国家,给我留下的刻骨印象。我的不少诗作,都与孤独有关。”(欧阳昱,《四十年来家国:一个人的回忆》,《华文文学》2018年5期,页53)

我把欧阳昱和他们那群上世纪九十年代来自中国的留澳学生称之为“精神难民”,当年我评论他们在澳“居留岁月”的文学作品就题为“精神难民的的挣扎与进取”(此文收进本人《精神难民的挣扎与进取》,香港当代作家出版社,2004年5月)。但具有重大意义的是,欧阳昱毕竟非常“另类”于大部分的他们那批“精神难民”。他的“另类”有其独特的另类。他挣扎,他进取,他在孤独中在困境中神奇地把孤独把困境转化为巨大的精神财富,并进行深度的哲学思考。

这里,有一点非常重要,欧阳昱虽然也是这“四十千”中的一员,但他毕竟一到澳洲就马上开始攻读博士学位。在经过那五年的博士研究生涯,经过他五年沉浸在百年澳大利亚小说中的华人形象中,欧阳昱对“他者”建立起深刻的认知,大大强化了他在中国就已形成的世界观人生观。在这之后,无论是澳洲还是中国,在华裔澳洲人欧阳昱这面镜子中看到的都是“他者”,他在诗歌和小说大量作品中对“他者化”作了令人心灵震撼的揭露和表达。

欧阳昱创办的《原乡》文学杂志登出一篇对话录,里面触目惊心地出现这样几句﹕

问﹕你觉得他们(居澳中国人——笔者) 还是中国人吗?

答﹕他们很难定性。他们既非中国人,亦非澳大利亚人,他们是一种真空人,一种夹缝人,一种哪儿都不属于的人,一种什么都是又什么都不是的人,一种澳中两国都可以收归国有又都可以弃之如撇履的人,一种类似奸细的人,一种没有归属感﹑不可能有归属感﹑被历史挂起来的人,一种为哪方做事都有叛徒感觉﹑难以忠心耿耿的人,一种骂别人是种族主义﹑自己也是种族主义的人,一种连自己同种同族的人都无法容忍的人。

问﹕你觉得他们还有救吗?

答﹕没有。他们以为钱和性是他们的救星,其实那不是的。他们以为一个强大起来的中国会是他们的救星,那也不是的。我不知道还有什么可以救他们。

问﹕也许文学会吧?

答﹕我不知道。(《谈诗对话录》,《原乡》1996年第2期,页171。)

这几句对话,把一种想象中的也是现实的困境可怕地呈现出来。不过,我觉得,欧阳昱心里是有答案的。

1995年12月,欧阳昱在墨尔本创办《原乡》文学杂志时,就故意将刊名英译为“OTHERLAND”(“异乡”)。我当时就说,这是神来之笔。的确,如欧阳昱在发刊词中指出,“原乡”之于“异乡”,正如“异乡”之于“原乡”,是一正一反的关系,宛如“镜中映像”(“编者小语”,《原乡》1996年第1期,页199)。本来生活在“原乡”的人,现在来到了“异乡”,在另一片土地上建立了自己的家园。这样一个移植的过程,对我们关于国家﹑民族乃至文学﹑文化的观念都提出了新挑战。“原乡”何在?“异乡”谁属?我们是中国大一统文化的附属“海外华人”?还是新时代民族大融合浪潮下产生的“新澳大利亚人”?我们是人在“异乡”,心回“原乡”,还是人去“原乡”,心归“异乡”?或是二者兼而有之?(《原乡》,同上)这些问题提得真好。这种种问题,当然值得“飘零天涯的原乡人”深思。

所谓“精神难民”,必然和“漂泊”﹑“流放”﹑“流亡”﹑“逃亡”这些概念相关联。异乡漂泊,就是流亡。流亡本是一种逃——避难,而本体论的流亡则无从逃避。马丁·海德格尔(Martin Heidegger)曾用“无家可归”的彷徨来标识二十世纪的存在症状,“无家可归”的处境就是流亡。值得注意的是,某些重要的哲学家、神学家、诗人、小说家、艺术家、音乐家的精神意向都是流亡性的,卡尔·巴特(Karl Barth)和马丁·海德格尔均颇为入迷的“途中”概念以及昆德拉小说中的性漂泊主题是很好的例证。值得进一步考虑的是:也许人本来就没有家,家园只是一个古老的臆想观念,人永远走在回家的途中──《圣经》旧约《创世纪》早告诉过这一点,而人过去总以为自己在家,二十世纪的思想不过重新揭开一个事实而已。澳洲作家亚历克斯·米勒说得好:“流放如归家,错置即正位。”(“to be in exile is to be at home, to be displaced is to be in place”, which is associated with Alex Miller’s novel The Ancestor Game. 欧阳昱中译)“精神难民”欧阳昱的哲学思想进入了一个新的境界,这是一个新的维度。即使是在写乡愁和离愁这一华人诗人作家常写的题材时,他对故乡异乡、原籍国移居国、母族和异族语言和文化等方面也表达了他的新的感悟。欧阳昱写了不少此类诗篇,比如这首《双性人》:

我的姓名/是两种文化的结晶/我姓中国/我叫澳大利亚/我把它直译成英文/我就姓澳大利亚/我就叫中国/我不知道祖国是什么意思/我拥有两个国家/……我们MOTHER有个共同的特点/那就是失去了M/我已经没有了家园/我已经建立了家园/时间再过二百年/我就是双性人的祖先(欧阳昱,《四十年来家国:一个人的回忆》,《华文文学》2018年5期,页54)

欧阳昱离开中国、移居澳洲之后,对自我、身份、语言、文化、归属、认同等等方面的思索,意义非凡。欧阳昱曾经有好几年在中国武汉和上海的大学讲学。在中国期间,一次访谈一开头,欧阳昱就明确表明,他不太能接受“新移民作家”、“旅澳作家”这些称谓;他认为准确地说,自己是“旅华澳籍华人作家”(《华文文学》,2018年1期,页46)。他说,常常看到一提某某海外华人作家,就是旅英、旅美、旅欧、旅澳,这种说法很成问题,因为它主观地认定这些作家还是中国作家,只不过是羁旅、寄居在外,一辈子没有归宿。实则不然。说轻一点,他/她们就是居英、居美、居欧、居澳作家,说重一点,根本就是英国作家、美国作家、欧洲作家、澳洲作家,唯一的不同是他们也能用中文写作而已,就像某个原籍中国的运动员为西方某国赢得金牌时,他/她肯定是站在他/她自己新国家的国旗下热泪盈眶的。这种“双性”不容忽视。(见欧阳昱2002年11月底在美国加州伯克莱分院“开花结果在海外”会议上的专题发言,《告别汉语:二十一世纪新华人的出路?》,网络)

欧阳昱告诉我们,作为一个把个性、独立性、思想和艺术自由看得高于一切的写作人来说,他/她在哪儿不都是一个“彻底的少数民族”呢?!移民岂止只是移“民”,它更是一个移“身”、移“心”、移“情”、移“文”、移“语”的创造性综合项目。要摆脱我们身上与生俱来的“中国特征”,也许我们需要向我们所在国的作家学习。(见欧阳昱,《告别汉语:二十一世纪新华人的出路?》,同上)

这样,欧阳昱成了绝对不容忽视的双语作家。有人说,从文化身份、文本策略、文体风格三个方面梳理,可以发现“跨国书写”是欧阳昱创作最典型的特征;但是,用中英双语进行“跨语创作”,在取材、立意、思维方式上,欧阳昱更为与众不同。特别是语言。有些华人作家是一边写,一边翻译,就是把话先想好,在脑中翻译后,再用英文写出来。但欧阳昱绝不是如此。他在1979年至1983年读大学学英文时,就下死工夫去达到最高的要求——用英语思维。因此大学时代他就用英文写作诗歌,研究生期间也是如此。1991年到澳洲后,他便开始英语诗歌写作,博士论文写完时,他已经出版了第一部英文诗集Moon over Melbourne and Other Poems(《墨尔本上空的月亮及其他诗篇》,1995),并写好了本文前文所论述的《最后一个中国诗人的歌》(1997年出版)。对欧阳昱来说,不存在那种脑中翻译的状态,一切都是直接转换的,仿佛他就是一个说母语者的澳洲人。

欧阳昱的成功,当然也和他惊人的勤奋分不开。他出国之前小有发表(一首诗作,几个短篇和一本译著),可是一到澳洲转入英文写作,就立刻“低人一等”,要从头做起。但如他所言,写作和翻译,就是他生命的一个部分,他的写作,渗透到他的工作,包括教学、笔译、口译、讲学、旅行等。他无时无刻在写作,甚至在朋友请去唱K时,他也不唱歌,而是写诗,并发现这可能是最好的一种写诗方式,非常能够激发创造力。而他读书,是见缝插针式的,只要有一点时间,他就会读书,在搭车、搭飞机、在法庭做翻译时。特别是在法庭做翻译,这往往是读书写诗的最好地方,因为在澳洲等待开庭,往往一等就是一整天。每年中文英文的书籍,欧阳昱至少要各看七八十本。在中国读研时,他一天可以看十几本书,经常是厚达五六百页的书。三十多年前在澳洲读博时,一写就到深夜,不到一点半不睡觉,天天如此。这个习惯他一直坚持了二十年,现在不那么做了,因为太伤身体,但常常每天还会同时看六七本书,同时写六七本书。他早上起来后,总是诗潮如涌,每天至少写三到五首,这几十年在澳大利亚至少写了上万首诗。他一有感觉,就会当时当地写下来。欧阳昱在澳洲上写作课时甚至曾经对学生说:写诗要趁鲜,就跟做爱一样,是不能等的。

欧阳昱对写作,有一个一般人难以认同更难以实践的观念。例如,他对诗歌的认识,就是一个字:freedom(自由),写到完全不可发表的地步,则是对诗歌自由的认识。英文有句老话说:there is no money in poetry。如果一个如此被世人轻贱、几乎与名利毫无关系的文学样式,也要给它穿上三寸金莲,五花大绑,削足适履地去适应中国和世界各种刊物的条条框框,那还不如不写。(《从黄州到澳洲,在文学的海洋中神游》,《华文文学》,2018年1期,也见网络)确实,这样一来,对许多人来说,欧阳昱是一个“另类”,不易理解。欧阳昱创作的英文诗歌,不少从一开始就遭到无数退稿,而最终发表时,往往在十年、二十年,甚至三十年后。他1991年出国前就已写诗一千多首,却仅在《飞天》杂志公开发表过一首诗,他诗歌创作的努力与当时中国诗坛给他的认可严重不匹配。他在华东师范大学读研期间翻译《西方性爱诗选》,在中国国内未能公开出版,出国十多年后才于2005年在他创办的墨尔本的《原乡》文学杂志第十期以特刊形式推出。最初他写于1989年长篇小说《愤怒的吴自立》,经过十年辗转于中澳台港之后,才于1999年在“原乡出版社”出版。《独夜舟》是欧阳昱继《淘金地》后,在中澳两国创作的一部小说,其中的跨域写作,既是他的亲身体验,也是他大脑中的交合,也应和了他后来的创作目标:写到发表不了为止。他认为如果你想写到能够发表,那是最低要求,只要满足一些既定的条条框框就行,只有写到发表不了为止,你才能突破现有的所有套路所有成规,让大脑和心灵真正自由起来,写你想写,写你能写,随心所欲地表现自己的思想和感情。果不其然,《独夜舟》这本书稿在中国国内没有任何一家出版社接受出版,只能自己拿到台湾出版。

欧阳昱始终把独创性、先锋性、实验性放在第一位,不以发表为终极目的,以至写到发表不了为止。幸好,这个世界真正认可欧阳昱天才还是大有人在,特别是在澳大利亚。

欧阳昱的第一部英文长篇The Eastern Slope Chronicle(《东坡纪事》)遭全球二十八家出版社退稿,只是最后被第一家退稿的出版社出版。而一经出版,就获得南澳的一个文学创新奖。这非同小可,因为当时和他一起入围此奖的还有诺贝尔奖获得者库切。欧阳昱的第二部英文长篇(出版时已成第三部)The English Class(《英语班》)也是遭到十八家出版社退稿,结果出版后获得新南威尔士总督奖(社区关系奖的类别),并入围其他四个文学奖。他的第三部英文长篇小说(后来先于《英语班》而出版)Loose:A Wild History(《散漫野史》),也是遭受无数退稿,最后出版虽未获奖,也卖得不好,但如前文所说,澳洲书评家丽莎·希尔看后认为,如果要她推荐诺贝尔文学奖澳大利亚候选人,她要推荐三位,而欧阳昱是其中之一。

欧阳昱曾说,即便他的作品此生不能发表,来世再发表也不迟。这样的先例不是很多吗?如狄金森、卡夫卡、佩索阿等人。蒲松龄的《聊斋志异》,也是在他去世五十年后才出版的。但目前看来,欧阳昱的命运还好,起码在澳洲文学界,许多人欣赏欧阳昱在创作中进行的有意而且极其用心的先锋实验,欣赏他既才华横溢,又特立独行,具有超强的探索意识。其实,早在2011年欧阳昱就被评为2011年度“百名顶级墨尔本人”(Top 100 Melbournians of 2011)之一;2012年被编辑部设在纽约的中文杂志《明镜》月刊评选为十大最有影响力的海外华人作家之一。欧阳昱从文字中掘金,从容地在中英双语之间游走自如,成绩斐然,在世界华裔作家中甚为罕见,但人们还是看到了。

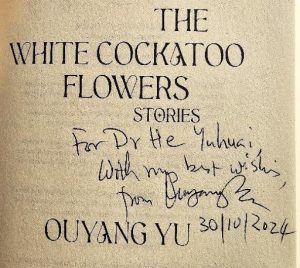

欧阳昱博士的确是一个神奇的存在,是在澳大利亚的存在。是澳洲这块自由平和的土地培育他这个“另类”茁壮成长。如果不是在澳洲,他很难让思想如此自由奔放让创作力如此爆发强盛,能够撰写和出版这么多的著作特别是英文著作;如果不是在澳洲,他很难得到如亚历克斯·米勒、丽莎·希尔、尼古拉斯·伯恩斯、希瑟·泰勒-约翰逊、约翰·金塞拉、大卫·麦库伊、迈克尔·法瑞尔和德克兰·弗莱这些著名的作家、诗人、评论家对他的文学创作如此欣赏,给以如此高的评价和如此大力的推介。

欧阳昱博士要感谢澳大利亚,而澳大利亚也为他自豪。他是整个澳大利亚文学的宝贵财富,是澳华文学的一块瑰宝。如果有朝一日,一个叫Ouyang Yu的华裔成为澳大利亚又一个诺贝尔文学奖的荣获者,这个国家不会觉得太突然太奇怪的。

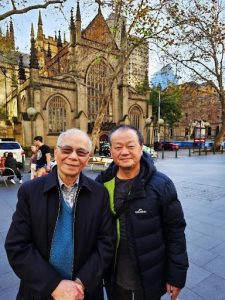

作者:何与怀

(2024年10月25日完成初稿,11月15日定稿于悉尼。)