(前言:欧阳昱是一个神奇的存在。他才华出众,特立独行,充满先锋探索意识。他驰骋澳洲英中双语文坛,成绩斐然,从1991年到墨尔本攻读博士学位并开始出版著作至今,三十多年间竟然难以置信地已经出版各种中英文著作译作多达一百五十种,并获得许多各种各样的文学奖项和澳大利亚政府赞助的创作基金。本文是三万多字的长篇评论《才华横溢,特立独行——澳华作家诗人学者翻译家欧阳昱的先锋探索意识》中的第三节。全文收进本人2025年出版的上下两卷《世界华文文学评论集》一书中。)

欧阳昱博士

欧阳昱的探索精神当然也表现在他的学术论著上。

2008年,欧阳昱出版了Chinese in Australian Fiction, 1888-1988(Cambria Press出版)。他于1995年获拉特罗布(La Trobe)大学英文系澳洲文学博士,本书是他博士论文的修订版。

《表现他者:澳大利亚小说中的华人,1888-1988》

此书中文版书名为《表现他者:澳大利亚小说中的华人,1888-1988》,如书名所示,本书的中心词是“他者”(the Other)。简而言之,“他者”是相对于“自我”而形成的概念,指自我以外的一切人与事物。凡是外在于自我的存在,不管以什么形式出现,可见或不可见,可感知或不可感知,都可以被称为“他者”。这个由自我意识建立用于区分他人的意向所形成的概念,在哲学、政治学、社会学及文学中,有着广泛的讨论。派生出来,学界认为有几个概念需要了解。

在现象学中,他者或称“建构出的他者”(the Constitutive Other),以别人与自己的差异来辨别其他的人类,是一个自我形象中累积性的构成因素。同时作为真实的一种确认。因此,他者是自我、我们、同类人的相异及相反的概念。建构出的他者是人格(本质本性)及人(主体)之间的关系。也是本质及个人身份的表面特征之间的关系,它与相反但相关的自我特点对应。因为这些差异是在自我之内的内在差异。

他者拥有的特性,称为“他性”(Otherness)。他性条件和质量是与一个人的社会认同有所差异,以及异于自我认同的状态。他者的“谁人”及“什么”的特性是区分并隔离自:事物的象征性秩序、真实(真确而不变)、美学(艺术、美丽、味道)、政治哲学、常规、社会认同及自我。因此,他性的条件是一个人对于该社会中社会常规的不一致性。同时他性是剥夺权利(政治排斥)的条件,由国家或者社会机构(例如:专业人士)作出,以相应的社会政治权力投资而得成。因此,他性的执行会将被标签为“他者”的人从社会的中央疏离,随而将他置于社会的边缘。

至于“他者化”(Othering),是指标签及定义他人为一个次等人的化约性行动。它视某人作为属于社会下等类别的他者。他者化的行为将不切合社会群体的常规的人排除,这些常规也理解为是自我的一个版本。相似地,在人文地理学,他者化的行为意味着将他们由社会群体中排除并置换他们到社会的边缘,以致不再将主流的社会常规应用于他们,成为他者。

这几个学术概念很重要。的确,“他者”研究是当代显学。欧阳昱一到澳洲,一开始博士研究,就抓住这个当今学术重大问题,以“表现他者”为主题,寻找澳大利亚小说中的华人,特别是,寻找澳大利亚小说如何“表现”华人——“他者”。

欧阳昱把他的研究范围刻意地定为1888年至1988年,即开始于澳大利亚各州(各殖民地)第二次会议决定将华人移民排除在这个国家之外的1888年,终结于澳大利亚建国二百周年的1988年。欧阳昱把这一百年分为三个时期。在第一个时期(1888-1901年),欧阳昱探讨了早期《公报》作家在小说中将华人描绘为“恶他者”的初步尝试,澳大利亚对“黄祸”恐惧的兴起所引发的“入侵文学”中的反应,以及盎格鲁-澳大利亚作家在以中国为背景的作品中对华人的帝国主义权力意志。在第二个时期(1902-1949年),除了继续探讨在大众文学中对华人的恐惧和刻板印象,欧阳昱还引入了文学“亲华主义”的新现象,这种现象使得华人形象的表现呈现二分法,并着重探讨了华人女性的形象。在第三个时期(1950-1988年),欧阳昱聚焦于政治化的问题,这种政治化使文学界对华人的态度呈现两极化,并探讨了澳大利亚的“亚洲写作”如何作为殖民写作的延伸,继续将华人视为“他者”,并探索多元文化写作作为一种替代性表现方式。

欧阳昱下了很大功夫,在此书从文化大背景、地理原因、微妙的民族心理等方面并应用西方文化理论详细论述和深入探讨了一百年间澳大利亚小说中对华人的形象描绘,并在书末的“作者评述”中简要更新了之后的华人虚构形象。这部书也是身为华人的欧阳昱对自己祖先留下的身影所做出的捕捉和探索。一个很奇特的现象被他发现了:在澳洲历史文献中,早期的居澳华人一般被视为“勤劳俭朴、奉公守法”,是“整个社会的典范”;但在澳洲作家笔下,华人却成了邋遢懒散、奸诈狡猾、心怀鬼胎、面目可憎的“异类”。为什么官方文献和作家笔下的华人形象反差如此之大?欧阳昱发现澳洲人容易轻信“黄祸”之类的言说。

对欧阳昱的Chinese in Australian Fiction, 1888-1988作比较严苛评论的是日内瓦大学黛博拉·马德森教授(Prof Deborah Madsen)。她也有这个领域的研究,例如与人合编的Diasporic Histories: Archives of Chinese Transnationalism(《离散历史:华人跨国主义档案》,香港大学出版社,2009年)。欧阳昱在他的书中从理论上探讨了东方主义、种族主义和民族中心主义如何将华人构建为“他者”,但这位教授在她题为“Orientalism and Its Stereotypes”(《东方主义及其刻板印象》,网络)的评论中,认为欧阳昱在方法论方面,尤其是在理论深度方面还是不足。对此,我觉得,作为一位在中国大陆接受教育、1991年来澳后便攻读博士学位的华裔,欧阳昱也许一下子对西方文化理论运用未必完全得心应手,但他将自己的华裔经验和智识背景带入该研究中应该是优点而不是缺点。正如欧阳昱自己说:“如今我已成为澳大利亚公民,作为小说家和诗人创作澳大利亚文学作品,我确实处于有利位置,可以通过在作品中交织我自己的写作来向澳大利亚人提供我的视角,以挑战他们的阅读”(Chinese in Australian Fiction, 1888-1988,页6)。但黛博拉·马德森教授却认为,这是一种如内外兼修的“局内的局外人”的身份定位(positioning as an “insider outsider”),是“难以令人信服”的,“尤其是当这种‘内部人’身份仅仅基于一纸入籍证明时”。欧阳昱是仅凭“一纸入籍证明”吗?这样的否定,就很武断了。不过,这位教授在她上述评论最后,还是赞扬说:“欧阳提供了一项服务,将涉及中国移民和澳大利亚种族多样性问题的文学作品汇集到一个档案中。……作为未来学者可以深入挖掘的文献存档,这本书理应在大多数参考图书馆中占有一席之地”。(Ouyang has provided a service by making available in one place an archive of literary titles that engage with the issues of Chinese immigration and Australian racial diversity……As an archive that can be mined by future scholars, this book deserves a place in most reference libraries. 见网络)

此后,欧阳昱的学术著作还有好几部。

欧阳昱《关键词中国》

2013年12月,欧阳昱出版了《关键词中国》(台北新锐文创出版社)。这部洋洋三十三万言的大书,以后现代的散碎性思维和简洁的“笔记非小说”笔法,结合日记、笔记、信件、翻译等多种方式,全面深入地探讨了文学、历史、文艺批评、中西诗歌、文化身分、英汉文学翻译、英汉双语对比、中澳文学文化对比等主题,熔古今于一炉,集中外于一体,评人论事敢于一针见血,谈今说古自有独到见解。关于这部书的文体,论者觉得称之为“笔记”是最稳妥的了,但欧阳昱要特别创造一个词来冠名——“笔记非小说”,以表达和传统笔记里的“小说笔法”不同。

当然,《关键词中国》不是学院式的学术著作,它如同《契柯夫手记》,是一位诗人、小说家、翻译家、批评家所做的片段式笔记。但如人们指出,欧阳昱是一位批评家,他的批评对象,不仅仅是文学,更不仅仅是某一文体,他着眼于文化、社会、世界、未来,具备大视域,高屋建瓴地发出自己独特的声音。他凭借渊博的学识,每天神驰万里,正应了陆机《文赋》所谓“精骛八极,心游万仞”。另外,人们还发现,欧阳昱去国二十多载,站立在广袤的澳洲大地远眺疮痍满目之故国,这一个姿势是极富意味的——作为一部批评之书的《关键词中国》,于某种意义上而言,亦即作者的一次漫长的不愿怀乡的怀乡。

本身也是诗人小说家的杨邪在他题为“透过关键词,我看见了什么”的“序二”说:“读《关键词中国》,我随处可以体会到作者对语言的娇惯与放纵,而恰恰是这种态度,让语言变得粗粝、富有质感,无比的元气淋漓。所谓‘脚往哪里去,我便往哪里去’,随心所欲,这是一种大境界,这种大境界,是对‘精雕细琢’这种操守与美德或者说‘行业准则’的蔑视、嘲弄与公然挑战。这种挑战,不是对抗,而是有力的反拨——我认为,这正是作者提供给大家的一种美学原则和深度示范。”著名作家张炜则情不自禁地说:“这是一本奇特的游走笔记,是目击书和沉思录。它以特殊的记录方式,呈现出斑驳陆离和繁复的美感,在清与浊、深与浅、远与近的不断切换中,直逼当代生存的真实。”诚哉斯言。

2016年,欧阳昱出版《澳中文学交流史》(台湾猎海人出版社)。此书本来签约在中国山东教育出版社出版,但因欧阳昱在书里忠实叙述了1989年六四事件对两国文学交流的影响,终因政治原因而导致退稿要另寻出版社。这是一本全面状写中澳文学交流史的著作,从澳大利亚1788年建国以来一直写到2013年为止,是欧阳昱对澳中文学研究又一贡献。他还在书中指出,从1906年开始,就有澳洲文学作品被译为中文发表,只是作者的国籍被错标为美籍,这一发现也是他在研究过程中所取得的一个有价值的成果。

欧阳昱《干货——诗话》(上)

2017年10月和11月,欧阳昱出版八百多页分上下册的《干货——诗话》(台湾猎海人出版社),每册全球限量发行。这部书以短小精悍的散碎诗话形式,点评了古今中外大量诗人的诗作,包括作者本人的诗作和译作,表述了作者本人对诗歌、诗意、创新等的看法,并专门介绍了包括清单诗、拾得诗、录音诗、图文诗、spoken word诗等各种新型的诗歌形式。形式活泼,内容丰富,评人断诗不拘一格,思想超前,言词锋利。

作者回忆,这本书写得太久,用了六年多,也写得太长,将近千页,最后自删了十多万字。所谓“干货”,如欧阳昱“自序”解释:“干货一词,来源于一次讲话后,伊沙对我发言那篇东西的评价:好,都是干货。它触动了我。实际上,这是这么多年来,我写作的一个动机:为不管给谁读的人,提供一种扭干了所有水汁的干货。把浪费读者的时间最大限度地缩短。”

至此,要谈到欧阳昱论述翻译的著作了。

欧阳昱翻译家的身份不容忽视。欧阳昱在上世纪八十年代大学期间就开始翻译,1995年博士毕业后长期以口译笔译为生,至今已出版译著大大几十部,其中有《女太监》《新的冲击》《致命的海滩》《绝对批评》等广获好评的学术译著,以及《大象:劳伦斯诗集》《如果我忘了你,耶路撒冷:阿米亥诗集》《老人与海》等文学译著。在三四十年的翻译生涯中,欧阳昱翻译覆盖面真的非常广阔,涉及文学、历史和学术著作,且是中译英英译中的双语翻译。他自己就说他所译书的内容,范围较广,有小说、诗歌、戏剧、杂文、游记、艺术评论、文学评论、医学文献、商业文件……等,又因他还从事口译,涉及法庭、警事、政界、医院、学校、工厂、公司等几乎应有尽有的领域,所以说他翻译庞杂纷乱,一点也不过分,前前后后加起来,等于是在两种语言里摸爬滚打了小半辈子。

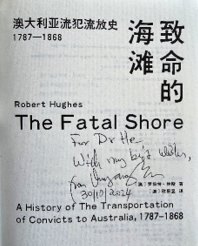

欧阳昱无疑积累了巨大的翻译实践经验,这也可以“才华横溢,特立独行”来形容。他在翻译实践中逐渐否定了严复关于“信达雅”的说法,在翻译中践行翻译可以既不信、也不达、更不雅的观点。他曾经别出心裁自创了很多中英文新词,来解决这两种语言中无法对等翻译的难题和困境。比如:相对于“母语”这个词,他发明了“父语”这样一个新词。他在写《油抹布的气味》(On the Smell of an Oily Rag)时,就通过直译自创了一个词来给这本书定位,称其为“pen-notes nonfiction”(“笔记非小说”)。他把stereotype译成“滞定型”,把teenager译成“挺奶仔”,把scribblegum译成“草书桉”。他把英文multiculturalism(多元文化)一词,生造出另一个英文词:“malticulturalism”,即“出了毛病或故障的多元文化”。他在墨尔本创办《原乡》文学杂志时,就故意将刊名英译为“OTHERLAND”(“异乡”),很发人深省。这些例子不可胜数。需要指出的是,欧阳昱的翻译成就得到业界的认可。例如,2014年,厚达884页的译著《致命的海滩:澳大利亚流犯流放史》出版后获得2014年澳大利亚澳中理事会翻译奖。2024年9月,南京大学出版社再版《致命的海滩:澳大利亚流犯流放史》,出了精装本。

2024年9月,南京大学出版社再版《致命的海滩:澳大利亚流犯流放史》,出了精装本。这是欧阳昱在书上给本文作者的签名。

更需要指出的是,欧阳昱把敢于创新的翻译理论和翻译实践提炼总结成书出版,具有极其珍贵的参考价值。由于篇幅关系,这里只能简单介绍一下。

欧阳昱出版的《译心雕虫》

如欧阳昱拖延到2019年12月1日出版的《译心雕虫》(重庆出版社)。作者积三十多年翻译百余本中英文著作的经验,与读者侃侃而谈,交流心得。欧阳昱每译一书,必作笔记。本书收录了四百余条翻译笔记,采取分条记述,运用“笔记非小说”的创新形式,全方位、多角度、多层次地沿着纵深和细节的脉络,描述、记录日常翻译工作和生活中关于翻译的点滴心得与体悟,剖析文学、商业等领域翻译时所遇到的各类疑难问题。《译心雕虫》不是教科书,也不是理论著作,翻阅本书,可以看到一位诗人翻译家追求完善的翻译心态、雕章逐句的翻译过程,中英翻译人员及对翻译感兴趣者均能从中获益匪浅。

《译想天开:一个诗人的翻译实践和翻译观》

在此前一年,2018年,欧阳昱出版了《译想天开:一个诗人的翻译实践和翻译观》(台北猎海人出版社)。这是诗人兼翻译家欧阳昱写的一本类似读书笔记,谈翻译实践和翻译观的笔记非小说类作品。全书写作费时五年多,其间翻译出版了五六本译著(含中译英、英译中的诗歌、长篇小说、短篇小说,以及其他艺术类作品),从中提取了大量鲜活、生动的实例,并在《译心雕虫》的基础上,由此而又生发了“模糊翻译”、“翻译心理学”、“翻忆”(翻译记忆学)、“总体翻译”、“口语化翻译”、“不译”、“创译”,以及“实验翻译”等自创微理论。本书与之前《译心雕虫》的叙述形式不同之处在于,给出每一个实例时,都要事先问读者一个“怎么译”的问题,让读者参与思考和试译,然后对照译者下面给出的译文。总的来说,对于欧阳昱,一切以创意为前提。

《记忆和声音:批评之书》

当然,欧阳昱的学术研究探索决无止境。今年(2024年),欧阳昱又推出他最新的学术著作Memories and Voices: A Book of Criticism(《记忆和声音:批评之书》,Otherland Publishing)。这是自从他出版的两部文学评论集——《偏见:挑衅的中/澳人》(Otherland Publishing,2007年)和《超越黄种的苍白:随笔与评论》(Otherland Publishing,2010年)以来,现已出版的第三部文学评论集。这本书一些标题如《欧阳对话昱,以非随笔形式》《莫言,我的中国,自我殖民与幻觉》《自译与双语写作:跨国作家在机器翻译时代的定位》等,分布在五个章节之下:“访谈与自我访谈”、“关于中国与移民”、“关于诗歌与创作失误”、“关于翻译与自译”以及“关于文学批评、自我批评、跨越文类与双语写作”。这部“批评之书”关注作者作为译者、自译者、评论家和自我评论者以及诗人的一系列深切关注的问题,既是欧阳昱极富价值的文学创作的经验之谈,也深刻显示他对各种经验的独特见解,无疑很值得业界深入探讨。

(2024年10月25日完成初稿,11月15日定稿于悉尼。)