黃琉:毛的《七律‧到韶山》人性泯滅,黨性猖狂 上

── 抉隐發微 精准解讀 毛澤東詩詞重審系列之10

重審: 七律‧到韶山 1959年6月

一九五九年六月二十五日到韶山。離別這個地方已有三十二年了。

別夢依稀咒逝川,故園三十二年前。

紅旗卷起農奴戟,黑手高懸霸主鞭。

為有犧牲多壯志,敢教日月換新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕煙。

官方【注釋】

逝川:指不斷流逝的時間。

菽:豆類。

遍地英雄:此句原作“人物崢嶸勝昔年”。

官方【題解】

毛澤東一九五九年九月十三日致胡喬木的信,作出注析:“‘霸主’指蔣介石。這一聯寫那個時期的階級鬥爭。通首寫三十二年的歷史。”

官方【題解】

本詩原有小序,“一九五九年六月二十九日登廬山,望鄱陽湖,揚子江。千巒競秀,萬壑爭流,紅日方升,成詩八句。”當時毛澤東上山開中共八屆八中全會。

他在九月一日致《詩刊》的信裏說,“近日寫了兩首七律,錄上正改。自以為可,可以上《詩刊》。”又說,“近日右傾機會主義猖狂進攻,說人民事業這也不好,那也不好,……我這兩首詩,也算是答覆那些王八蛋的。”

*******************

黃琉抉隱發微精准解讀重審

一、毛這首詩絶無鄉情,背逆世情倫理

任何人離鄉32年,再次返回到故鄉而寫下詩作,詩中都難免寫到鄉親、祖屋、祖墳、汲水之井臺或河溪、宅園外的花草、樹木,又會寫到少年玩伴誰誰死了,誰誰老到掉沒了牙,誰誰的兒女己婚嫁又生了兒女,詩中不免有許多激動呼叫、唏噓、忙亂……當然,事無巨細都寫及是不可能的,但至少會寫到以上的一、二點,這才像一首重回久別故鄉的詩。

茲舉例說明:

清 錢載:《到家作》

久失東牆綠萼梅,西牆雙桂被風摧。

兒時我母教兒地,母若知兒望母來。

三十四年何限罪,百千萬念不如灰。

曝簷破襖猶藏篋,明日焚黃只益哀。

(黃琉注:罪:指罪戾、苦難; 焚黃:將朝廷所賜的黃色封誥焚於墓前。)

錢載之母於1741年去世時,錢載34歲。1752年後錢載中進士,入仕途。1774年錢載回家鄉省墓。詩中寫到東牆梅樹已消失、西牆雙桂被風摧折,房檐上篋和篋中破襖則仍在,特別感人的是,時錢載67歲,距母死已34年,而他對慈母猶依戀如癡癡小孩,他竟幻覺慈母好像知道兒子今日來看望她。「兒時我母教兒地,母若知兒望母來。」(「若」字是「好像」之意)這兩句簡樸直白,情真意切,震人心魂。

再看一個例子,是杜甫大作,他不是寫還鄉,而是寫他在二十年前曾久住之地找到老朋友衛八處士:

杜甫: 《贈衛八處士》

人生不相見,動如參與商。今夕複何夕,共此燈燭光。

少壯能幾時,鬢髮各已蒼。訪舊半為鬼,驚呼熱中腸。

焉知二十載,重上君子堂。昔別君未婚,兒女忽成行。

怡然敬父執,問我來何方。問答乃未已,驅兒羅酒漿。

夜雨剪春韭,新炊間黃粱。主稱會面難,一舉累十觴。

十觴亦不醉,感子故意長。明日隔山嶽,世事兩茫茫。

(黃琉注:參、商,中国古人所指分居天體之東、西的兩個星座,此升彼未見,彼升此己沉,難得相见。)

兩個老頭子久別重逢的喜笑、激動、肝腸如何發熱,以及一群兒女輩如何團團轉着示孝示敬,在詩中全都活靈活現,形象何等豐富、飽滿!作為讀者,我們簡直如親眼看見,親耳聽聞,並且我們似乎也參予了這次重逢,參予了他們的激動、歡笑、流淚、唏噓……

寫詩必要注重形象思維,這是毛明白的,一九六五年七月二十一日他在致陳毅信中,就曾大談形象思維之重要:“又詩要用形象思維,不能如散文那樣直說,所以比、興兩法是不能不用的。……宋人多數不懂詩是要用形象思維的,一反唐人規律,所以味同嚼蠟。”

不怕不識貨,最怕貨比貨,我們拿毛的《七律‧到韶山》和以上兩詩一比,你立馬會震驚毛詩乾巴巴絶無什麼感人形象。在毛這首詩中,毛絶口不提死去的父母,不提死去的結髮妻羅一秀,不提因被他蓄意拋棄而慘死的楊開慧,詩中更無任何一個鄉親、兒時玩伴、同學或「笑問客從何處來」的兒童,再有,祖屋、祖墳、井臺、河溪、宅園之花草、樹木等等,也一概欠奉,總之,一般人重回久別故鄉會看到、想到的人、物、事,毛這首詩中百份之百沒有,作為詩作者的毛,在詩中算是忽閃忽現,但他不外是自演獨腳戲,亦即他忽而一個人巫婆似咒駡逝去的年月,忽而一個人捶胸吁氣呼叫革命口號,忽而一個人看著稻菽千重浪而喜笑,這談何形象飽滿?

有人或許會詰責,詩中寫到「故園三十二年前」,寫到「紅旗卷起農奴戟」,寫到「喜看稻菽千重浪」,這應該算寫到鄉親,寫到故鄉了吧?說句實話,這個詰責是弱不禁風的,因為32年前(1927年)是毛放棄「書生意氣」開始搞武裝鬥爭之年,毛重返井崗山,在成百個地方(比如把題目改為「到三灣」、「到會昌」等等)都可以說他回到「故園,都曾經「紅旗卷起農奴戟」,也都可以說他今天「喜看稻菽千重浪」,事實上“秋收起義”也不是發生在韶山,而是發生在離韶山五、六百公里之外的湘贛邊界地區,這兩句詩因而絶無重回久別故鄉的色彩情調,它們狀似比喻,實質空洞、抽象。至於「遍地英雄下夕煙」,那是遠鏡頭,類似裝嵌上去的佈景板畫。總括而言,這首詩只見毛一個人在憶念自已32年前如何拉起隊伍造反,而今又一個人在顧盼自雄,沾沾自喜,由於絶不提及故鄉的一人一物、一草一木、一井一石……誰倘硬要說它是久別還鄉之作,硬要說這首詩顯示出毛如何愛鄉親、愛故園,那是哄神騙鬼,胡說八道。

毛這首詩絶無形象思維,按理就應該如毛所指述的味同嚼蠟之作,不值一哂,不值一評,但要命的是,中共官方不但吹噓它是詩,而且吹噓它是三千年中國詩壇的千古絶唱,中共詩壇祭酒臧克家、中國科學院院長郭沫若又都曾著文一力吹捧,這令我們要再細心審視一下 。

筆者翻看三十多種【毛澤東詩詞鑑賞指導】書,它們無一例外全都迴避世情常理,更決不肯對毛這首詩作逐字逐句的解析,它們吹捧這首詩是偉大詩史的著眼點,全都落在它的政治意涵上,大致如下:

1、它熱情歌頌了1927年的“秋收起義”,歌頌了革命群眾不怕犧牲、改天換地的英勇鬥爭,憤怒控訴了反動派的殘暴;

2、熱情歌頌了三面紅旗,寫出了韶山以致新中國的壯麗、輝煌,人民生活的美好;

3、是打向1959年冒起的“猖狂” 攻击、污衊社會主義的右傾機會分子的重型炮彈。

寫詩能別出一格是大好事,但別出一格到把一堆堆臭屎歌頌為一碟碟美味珍饈,卻不能算是大好事,且讓我們精准解讀毛這首詩,以鑑別香臭,而要精准解讀,最好是逐字逐句深入地解讀。

二、依循中國文字正義的逐字逐句解讀

- 這首詩第一、二句的解讀

這首詩的第二句,只寫時間地點,此外絶無其他,亦即絶無詩意詩氣,第一句則頗有詩句樣子,但臧克家、郭沫若以及諸多吹拍詞臣都似諱莫如深,不敢大事吹捧,只有一位稱得上詩人的公木,對這第一句作出了驚世駭俗的鑑賞:

首聯,暗暗點出回到故鄉。而不說回到故鄉,卻說“別夢依稀”,僅這四個字,'便把蘊藏在深心中的"桑梓之情"全部宣露了出來。這一點和一般常人是相同的。而“咒逝川”,一個“咒”字則只是詩人獨特感受和主觀態度的個性化的表達。如果不是對苦難製造者的深惡痛絕,不是對故鄉人民的深情熱愛。這個"咒"字絕對想不出來;僅僅這一個“咒”字,便給“故園三十三年前”,的“逝川”與“別夢”潑灑上了一層濃郁的色調。不信,請改一改看,試想改為“嘆"、為“念” 、為“恨”、為“泛”,無論換個什麼字,能行嗎? 絕對不行,精神氣氛都改沒有了。這可不是什麼煉字煆句的功夫,如果不是為了擊退那個可詛咒的時代而衝鋒陷陣的偉大戰士,這樣單純又這樣豐富的詩句是萬萬寫不出來的。

——公木 著《毛澤東詩詞鑑賞》第186頁

這是一段諂媚吹捧,拍馬屁拍出馬屎的奇文:

1、逝川,官方【注釋】明示指流逝的時間,亦即指故園三十二年前(料可包括32年前後)的時間段,這時間段的“苦難製造者”固然應該“咒”(深惡痛絕)之,但請千萬別忘記,“紅旗卷起農奴戟”也發生在這個時間段,同樣,“偉大戰士” “衝鋒陷陣”,他們紛紛“多壯志”而犧牲,也發生在這時間段,是不是這些偉大戰士、犧牲者也應該一併“咒”之?在中國文化中,“逝川”純指“逝去的時光”,“咒逝川”就是“咒逝川”, “咒逝川”絶不等於“只咒逝川中的某一小部份”,如果“逝去的時光”中只有黑暗悲慘,絶無光明壯烈,“咒” 字之用是恰當的,又如果毛的寫作本意是否定、憎恨“秋收起義”,“咒” 字之用也是恰當的,但通觀全詩毛明白如火是歌頌“秋收起義”,亦即歌頌“逝川”中的紅旗光明,犧牲者的壯烈, 為此,“咒”字之用,便錯得離譜,惡臭熏天。

2、回到故鄉就說回到故鄉,為什麼“明明地”回到故鄉就不夠詩意,為什麼必要“暗暗點出”回到故鄉才能把毛蘊藏在深心中的"桑梓之情"全部宣露?再有,請問公木,詩題“到韶山”,是明白如火點出回到故鄉,還是“暗暗點出”回到故鄉?真難為詩人公木拍馬屁要無中生有,挖空心思……

3、特別請注意,中國人民不是阿斗、不是白癡,“別夢依稀”這句語創造得很不錯,但它絶不是“最偉大的詩人”毛才能天才創造得出,事實上這句語一千多年前已被絶不偉大、絶不革命的人創造出來,毛只是拾人唾餘:

唐 張泌《寄人》:

別夢依稀到謝家,小廊回合曲闌斜。多情只有春庭月,猶為離人照落花!

張泌這首詩有些版本把“別夢依稀”寫為“別夢依依”,如果這不算毛襲用,那麼還有 宋 毛并:《浪淘沙‧簾幕燕雙飛》詩句:“回首昔遊非,別夢依稀。”足可以坐實毛是襲用前人詩句。

最有意思的是:毛這首詩的初稿第一句原是“別夢依稀哭逝川”,可憐“ 哭逝川”最早見於唐‧溫庭筠的《蘇武廟》:“茂陵不見封侯印,空向秋波哭逝川。”由此可見毛在此處的所謂偉大創作,只是活剝毛并,再生呑溫庭筠,如此而巳,豈有他哉。據說,後來由於湖北省委秘書長梅白提醒,毛才改“哭”為“咒”,以免毛的賊相太露。

4、如果改“哭”為“咒”頓然生出不同凡響的新意思,我們仍得贊嘆毛好手段,詩才蓋世,但“咒”有什麼好?“咒”可解讀為“祝告、祝頌”, 也可解讀為“有辟邪除穢、消災解厄的法術言行”(如大悲咒、往生咒等等),但這種巫神仙佛用語無法和毛這句詩扯上關係,“咒”作為動詞的通常含義,無非是“憤恨地罵”、或“惡毒地罵”,如 “咒罵”、“詛咒”、“ 詈咒”、“毒咒”,請注意,由於官方注析與及所有的毛詩詞鑑賞書無一例外都把毛這句詩的“咒”字注析為“詛咒”,毛明顯也是認同這個注析的, 為此,誰想拿這個“咒”字來翻空出奇玩什麼花樣,他最多只能設想毛是巫婆、神棍、爛婆娘般唸唸有詞以咒駡人、以咒騙人、以咒毒人,公木所謂的“潑灑上了一層濃郁的色調”,只可能就是這種巫婆、神棍、爛婆娘之潑爛色調。

(2)這首詩第三、四句的解讀

這首詩的第三句,寫32年前即1927年的“秋收起義”,第四句則寫“秋收起義”遭到了蔣介石的鎮壓。以“紅旗卷起農奴戟”來代喻馬列毛主義、共產革命鼓動起農民造反,這有簡潔敍事之妙,但僅以七個字來概括、來描寫一場造反,實在太過簡單,簡單得只像一條乾巴巴、死翹翹的小題目,自然也就談不上有絲毫詩味,至於句子中哪一個字明示或暗示了作者的所謂「熱情歌頌」,恐怕任誰也講不出、道不明;同樣,以“黑手高懸霸主鞭”來描寫蔣介石對“秋收起義”的鎮壓,也失之太簡單,太乾巴巴,其中「高懸」兩字若改為「狂揮」(同為平聲字)就明顯有力得多,因為寫 “鞭”“高懸”起來, 可能只是嚇,“鞭”未必就打下去,就算打下去更未必就打死人,可見「高懸」兩字完全寫不出階級壓迫、階級鬥爭的殘酷,如果紅衛兵把毛澤東綁上批鬥台來鬥打,料想毛掩飾、淡化蔣介石行兇作惡的罪行,休想抵頼得過去!在此我們就從寛處理吧:這頷聯兩句可算充分顯示出毛寫詩的概括能力、表達能力很低很低,因而吹噓他“熱情歌頌”了什麼、憤怒控訴了什麼,明顯是丟人現眼的諂媚。

或許有人會不服氣地反駁:“秋收起義”是壯麗的可歌可泣的歷史事件,在任何場合只要講出“秋收起義”四個字,也就是對它的“熱情歌頌”了。

好!這個反駁有一定道理,但筆者要指出:任何壯烈的歷史事件,都至少必要有一篇文章介紹該事件的源起,過程及其結局而為廣大民眾知道,比如「五‧四運動」就至少有幾百篇文章談其源起,過程、結局,又比如陳勝吳廣起義,就有司馬遷的《陳涉世家》詳細報道,至於“秋收起義”,請問有誰詳細報道過?請問全中國有幾多個人講得出事件的源起,過程及其結局?筆者是搞文化工作的特別有心人,在毛死前就只能從斯諾著的【西行漫記】第四節看到毛對該“秋收起義”的一鱗半爪、模糊不清的描述,而所有的【毛澤東詩詞鑑賞指導】書,竟然就絶無一本稍略詳細講一下該事件,它們全都張大嘴巴為喇叭般狂叫“秋收起義”壯烈、壯麗、偉大、可歌可泣……這算是指導詩詞鑑賞,還是要把中國人都指導成白癡?!直至1989年「六‧四」之後,筆者才在海外看到“秋收起義”的稍略詳細的介紹,卻仍懷疑是反共分子對毛的醜化污衊而不敢相信,直至1999年北京出版曹英著的【紅色檔案】(詳見第280頁),江西出版楊奎松著《毛澤東與莫斯科的恩恩怨怨》(詳見第195頁),2000年5月大陸又出版劉宇編著的【名將傳奇】(詳見第1至22頁),2006年香港出版張戎著的【毛澤東:鮮為人知的故事】(詳見第37至43頁)筆者參照閱讀才算粗略看出 “秋收起義”是怎麼一回事,茲概括整理如下以拆解“秋收起義”的欺世神話:

1927年8月1 日中共領導南昌起義,毛隨即在中共中央提出從南昌起義軍中撥給他一個團,他可領導湘南農民暴動,「至少有佔領五縣以上的把握」,8月20 日毛致中央的信又說到:「……中國客觀上已到了1917年(黃琉注:指俄國十月革命爆發年)……我們此刻應有決心立即在粵、湘、鄂、贛四省建立工農兵政權,此政權既建設,且必迅速的取得全國的勝利 ……」莫斯科為之大喜,撥款五萬大洋,9 月,見南昌起義兵敗,毛改口說力量不能太散,更改計劃為集中在長沙附近起義隨即攻佔長沙,莫斯科再又撥款一萬大洋(該六萬大洋折算約等於2016年的二千萬元),任命毛為黨代表,盧德銘(原為國民革命軍第二方面軍警衛團團長,當時他把該精銳團從武漢拉出至江西修水)為總指揮,兵分四團,首先發難的是第二團,該團團長王新亞9月9日率軍由安源出發,攻萍鄉縣城,失利,轉攻老關鎮、醴陵,9月12日佔領瀏陽縣城,但17日遭圍困,全團打散,大都陣亡,王新亞失蹤;第一團團長鍾文璋率軍由修水攻平江,在平江長壽街激戰2小時,損失二百人槍,接著遭在其背後的第四團團長邱國軒率軍叛變攻打,鍾文璋團長及大部分人失蹤(應該是變節脫逃了),羅榮桓率殘兵撤退;第三團由毛直接指揮,由銅鼓出發去瀏陽、擬與第二團會合即進取長沙,兵到瀏陽時第二團已戰歿了,毛指揮攻入瀏陽東門,旋即遭反攻,被重創,毛急令撤退至文家市。 “秋收起義”號稱8000人槍,但有二千農會會員沒來,另第四團團長邱國軒部二千人乃偽裝投共,【紅色檔案】把這四千虛假數剔除而指實“秋收起義”共三、四千人槍參加,慘敗撤退至文家市點算只剩1000人槍了,“起義”的攻打佔領長沙的原計劃至此自然泡湯,毛指令敗軍上井崗山做紅色山大王,途經萍鄉至蘆溪,又慘遭國軍朱培德部伏擊,總指揮盧德銘掩護大隊突圍而陣亡,毛拉隊去到永新三灣整編,再上井崗山,至此起義軍只剩600人槍。

【紅色檔案】把“秋收起義”稱為“慘烈秋暴”,由於整個起義過程絶無任何政治宣傳,太似三堆兵痞分別暴亂搞打砸搶,那只能算給長沙的國民政府隔靴搔了搔癢,國民政府軍因而沒有乘勝追剿,也沒有查究匪首是誰,亦即沒有去捉拿楊開慧來洩恨( 黃琉注:三年之後毛從井崗山下來二打長沙,國民政府長沙長官何鍵才捉拿楊開慧來槍斃洩恨)。莫斯科化了六萬大洋而未損長沙市一條草一粒沙,氣得蘇領事官馬也爾臭駡毛是「最可恥的背叛與臨陣脫逃」,至於中共中央,則指毛的“秋收起義”為慘敗的「槍桿子運動」,頒令撤銷毛的黨職(黃琉注:因湖南省委當時被國民黨一網打盡,該撤職令過了一年才到逹井崗山,簡直等於作廢了)。就這麼一個影響極微的兵痞式暴亂,怎可以說講出其名,也就是對它的“熱情歌頌”?嚴格地說,“秋收起義”的名頭是1960年起才由林彪掛帥的造神運動吹響的,其吹噓文字絶對糊塗,類似蒙汗藥。

有人必會不服氣反駁:毛搶得江山,是從立足井崗山搞紅色割據開始的,走上井崗山則因“秋收起義”失敗,“秋收起義”因而價值重大。這一反駁的跳躍性太大,是惹人發笑的,情況類似呂洞賓在廬山山腳拉了三泡屎,再登上廬山仙人洞,遇漢鍾離引度,潛修多年而成仙,我們怎可以把呂洞賓能夠得道成仙,歸功於他在廬山山腳屙下的三泡屎。

可能還會有人不服氣反駁:“紅旗卷起農奴戟”並非單指“秋收起義”,而是指整個“土地革命”(1927年起至1936年的紅色割據,在歷史上又被稱為“第一次國內革命戰爭”,或被稱為“第一次國共內戰”),“土地革命”就是可歌可泣。

這一反駁倒是很有力,很站得住腳的,古體詩詞確實有這種可如此解又可如彼解的妙用。“紅旗卷起農奴戟”七字,確實可以推衍其義為寫“土地革命”,我們不能不接受這一反駁。可以這麼說;毛下筆的本意應該是寫“秋收起義”,但他利用了古體詩詞可如此解又可如彼解的妙用。

在毛死前,“土地革命”的確可歌可泣,中國大陸人民一般都視之為正義的神聖的十年革命運動,毛詩吟“土地革命”,自然談不上有何不當,說實話,在毛死前,筆者絶未想過要非議毛這句詩。但在毛死後,當我們看到國際共産革命的近百年的爛污、罪惡越來越多地暴露,中國的“土地革命”的正義性、神聖性日漸穿崩破敗,恐怕我們是有權利、也有責任重審重議 “紅旗卷起農奴戟” 這句毛詩的。

以事實論,中共的“土地革命”是蘇共策劃、蘇共付錢、蘇共領導的,它背逆中國民意,它利用了當時中國各地軍伐割據造成的“狹縫”而有生存、發展的空間,當蔣介石打完中原大戰,把中原各地軍伐割據勢力大大削弱之後,中共的“土地革命”失去“狹縫”,也就沒戲唱,只能各個割據區都要“長征”大潰逃了。至於中共後來能死灰復燃且能席捲天下,原因則是日本侵華又在中國造成了許多日軍和國民政府軍都管顧不到的“狹縫”,毛領導之中共軍就利用這些“狹縫” 生存,毛堅決不抗日卻又高舉抗日大旗來招兵買馬,居然就得以坐大了,其後則又以統一戰綫、新民主主義把中國人民都哄騙了等等,由此中共才得以搶到江山。請注意,查看中共文獻,在“長征”之後直至席捲天下期間,中共只講減租減息,是完全避談“土地革命”的;換而言之,毛帶領中共能搶得江山,明顯與殺光地富分子的“土地革命”完全無關,只與日本侵華有關(毛為此一而再、再而三地宣示感謝日本侵略)。至於中共在建政之初,在中國大陸再大搞起來的“土改”( 形似“土地革命”),沒有中共同志瘋狂自相屠殺的內容,這和1927年至1934年的“土地革命”區別很大,因而沒有造成眾叛親離局面,但它一如以往般打光地富分子,摧毀乾淨中國農村的精英及宗親宗族關係,實際就是嚴重摧殘了中國農村的生産力。這一點對照台灣的不流血“土改”,尤其是參看「改革開放」之如何「讓一部分人先富起來」(實即讓資產階級重生),可見“土地革命”純粹是一場歷史的反動,明乎此理,我們站在共產主義土崩瓦解的時代來回顧審視毛這首歌頌“土地革命”的詩,便應該判定它是反動詩作。

這裏還必要澄清幾點:

A、沒有任何學者說過、也沒有任何證據顯示近三百年以來的中國農民大都是農奴,農民與農奴的區別極大, 農民有人身自由,有田可耕種,或無田耕種則可受僱傭,饑餓可以行乞、逃荒,農奴則沒有田地,更沒有人身自由,為此,毛寫出 “紅旗卷起農奴戟” 這詩句,是歪曲歷史,欺世盜名。“奴”字是平聲,“民”字也是平聲,這裏不存在為詩詞格律所逼迫而牽強轉換“民”字為“奴”字的問題。毛之所以不寫“紅旗卷起農民戟”,明白如火是揑造當時農民的苦況,繼續為蘇俄對中國的強奸唱贊歌。

B、廿世紀初的中國農民生活苦不苦?應該說是苦的,但畢竟還未苦到活不下去而必要揭竿而起的地步。而最必要明白的是:當時中國農民的生活越來越困苦,主要原因是西方先進的産品洶湧進入中國,中國農民的手工産品越來越不值錢,亦即中國農民的勞動力越來越不值錢,解救之法只有兩途:其一、把國門鎖起來,歷史證明這是一條死路,它只會使中國永遠落後;其二、中國必要興起一個資産階級,也搞工業化,國民黨領導的“國民革命”就是朝這一方向走的,但蘇俄指使中共變“國民革命”為“土地革命” (或叫 “共産革命” ),這自然要引起國民黨的反制,這一反制稱之為“黑手高懸霸主鞭”,太不符事實。“霸主”通常是指奴隸主,指帝王亦勉強可以,但查史能查出蔣介石有任何做奴隸主或做帝王的言行嗎?沒有!絶對沒有!我們查看中共文獻,也只能查到駡蔣介石獨裁、不民主、反動的話,根本查不到蔣介石如何想做奴隸主或如何做帝王的指控。

C、 歷史真相是:中國的農民們本來不是農奴,他們不是被“卷”去而是被騙去“革命”的, “革命”並沒有讓他們得到翻身解放,在毛統治中國的27年中 ,他們絶沒有做成什麼主人,“革命”的結果是他們更慘,竟由農民變成了真正的農奴,如不揭穿真相,土地革命製造的衝天大火災,後世將以為是偉大的光明!

總括以上三點,站在廿一世紀回眸,這首詩的第三、四句,是歪曲歷史,顛倒黑白。但同時我們也要公正地指出:毛這首詩作於廿世紀的1959年,當時全中國大陸都認定“土地革命”好得很,為此毛這首詩的第三、四句,儘管顛倒黑白,但不能說是侮辱公眾認知的一派胡言。站在毛及中共的角度而言,這第三、四句畢竟自有其道理,我們不必過份苛責,大可來個得饒人處且饒人。

(3)這首詩第五、六句的解讀

這首詩的頸聯即第五、第六句:「為有犧牲多壯志,敢教日月換新天」,翻譯為現代文,無非就是:

必要眾多的人怀抱壯志,願做犧牲,

我們才敢於令天翻地覆,打造出新世界。

這兩句詩可以解讀為是第三、四句意思的延伸,意指有起義的革命先輩英勇奮鬥犧牲,今天才打造出新世界;同時也應該解讀為是第七、八句的先導語,亦即新世界還未打造完成,必要借助這首詩寫作當時正力推的「三面紅旗」大政而繼續打造之,亦即仍需要許多人在「三面紅旗」運動中作出犧牲。

以詩學論,這首詩的頸聯(第五、六句) 談不上美,但頗有人為這種拚死爭勝的口號感動,認定它美,甚至認定它比詩更美,我們倒也可予尊重,這算是各有看法不同,但尊重歸尊重,以下三點非議會令他們骨梗在喉,吐不出也吞不下肚:

1、毛該兩詩句的語法結構是:因為有許多人犧牲,才敢於、才能夠打造出新天。亦即它內含這一層意思:要勝利,犧牲許多人是必要的,化算的。這種解讀,完全符合中國文字正義,事實上許多部文革期間出版的【毛澤東詩詞鑑賞指導】書,就都是如此解讀,它們而且拿這兩句詩來痛批劉少奇的「活命哲學」(劉少奇在其《論共産黨員的修養》中,反對讓人民白白犧牲)。

說到犧牲必要及化算,這不免讓人想起朱執信當年為收復廣州而陣亡,勝利成果的享受者孫中山並不認為化算,他痛哭流涕叫喊收復廣州而失我朱執信,太太太不值!太太太得不償失!對比而言,孫的同志情深重,毛的同志情明顯澆薄,毛心中恐怕沒有「白白犧牲」的概念。

2、必要付出犧牲以爭取改天換地的詩句,並非毛的前無古人,後無來者的獨家創造,秋瑾就寫過這麼兩句詩:「拚將十萬頭顱血,須把乾坤力挽回。」秋瑾這兩句詩特別感人處,是秋瑾切切實實把自己的頭顱也擲下來了。至於毛的「為有犧牲多壯志,敢教日月換新天」,死是別人去死,毛是勝利成果的享受者,和秋瑾的詩句對比,毛的詩句便總有點怪異氣味。如何怪異呢?請想一想吧:自從唐朝曹松寫下這一千秋名句:「憑君莫話封侯事,一將功成萬骨枯。」其後又明朝楊慎寫下「是非成敗轉頭空」這一名句:請問有哪一位真有學養而成大功者,敢大吹大贊自己建樹了偉烈豐功?開創了什麼「新天」?似乎沒有!當然,嚴格而言,毛這兩句詩的結構,不能算是毛在自吹自擂,但細看整首詩只見毛一個人在咒,一個人在回憶,一個人在喜看,只怕誰也沒法說「敢教日月換新天」不是毛的風流自賞,毛的自贊心聲。

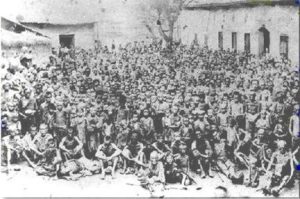

許多種【毛澤東詩詞鑑賞指導】書把「為有犧牲多壯志,敢教日月換新天」稱為氣壯山河的警句,更指誰看到這警句,都會熱血沸騰、鬥志昂揚。這是騙人的鬼話!就在毛這首詩發表二個月後(1964年),筆者記得曾和幾個農民朋友談到這首詩的這一警句,他們都說這是哄騙老百姓去吃苦去死而讓黨官的享用「新天」的「賊警句」(「賊」字粵音讀「察」,廣東俗語把屌字另說成「察」,「賊警句」即「屌警句」),我們農民給戶口綁死在農村天天做牛做馬,只能餐餐吃雜糧喝稀粥過日子,幾時看得見「新天」?平情而論,紅衛兵一代在文革之初,是確實把「為有犧牲多壯志,敢教日月換新天」視為警句,念叨著會熱血沸騰地去打砸搶的,但當他們被毛拋棄,驅趕去上山下鄉,他們很快也就明白自己以致自己的子孫十八代都只是犧牲品,都休想看到「日月換新天」,他們因而都把這警句視為「賊警句」,約二千萬知青百分之九十以上都拚死倒流回城了(大概有百分之五死了、瘋了,另有百分之五留下),這分明等於他們把這一「賊警句」拋下了農場、農村的糞坑!

‧1979年,曾經做過紅衛兵的上山下鄉知青向中共政府下跪,哀求回城。這見證中國人民在毛及中共的皇權專制淫威下又淪落為奴隶了。

- 1979年1月份,雲南省萬名知青發起絕食抗議,他們給“中共中央”發送了一份短短的六字電報:“不回城,毋寧死”。北京受到震動,派出“中央調查組”趕赴雲南。三萬多名知青跪在泥土裡對“中央調查組”反復高呼:“我們要回家!”

(4)這首詩第七、八句的解讀

毛這首詩的最後兩句,是寫毛欣喜地看到韶山「稻菽千重浪」,以及遍地英雄收工走在晚霞夕煙中。

這最後兩句,是對前面第六句的「新天」兩字的具體描繪。

這首詩寫於1959年6 月 ,這是「三面紅旗」大政正狂熱推行的年月,是國家宣傳機器沒日沒夜震天動地高叫中國跑步進入共產主義天堂的年月。為此,「新天」就是歌頌「三面紅旗」,歌唱天堂行將在中國建立。

行文至此,一般讀者必會疑惑難明:這首詩發表時毛有附言,那等同序跋,附言斥駡右傾機會主義者流對「人民事業」作出「猖狂進攻」,毛聲稱他的詩是「答覆(實即炮轟)那些王八蛋的。」這一命意體現於哪里呢?從以上的逐字逐句解讀中,根本看不到毛這首詩有什麼火藥味。

說到火藥味,毛這首詩的序跋式附言的確火藥味十足,這裏且粘貼1968年出版的【毛主席詩詞講解 三十七首】關於毛這首詩的一段解說詞讓讀者看一看:

在此謹鄭重指出:筆者對毛這首詩的逐字逐句解讀,沒有添油加醋,也絶沒有偷工減料。整個解讀是依據中華文字正義的逐字逐句解讀,至於讀者看不到毛這首詩的火藥味,則原因有二:一、「三面紅旗」就是極左,反左就得反「三面紅旗」,但毛召開廬山會議,如意算盤卻是搞堅持「三面紅旗」之反左,他寫出這首《七律‧到韶山》以及《七律‧登廬山》,鮮明肯定「三面紅旗」,這兩首詩他在廬山給與會高官們傳看,實際就是給廬山會議之反左定調吹風。這首詩確實沒有什麼火藥味,它寫成於廬山會議召開之前,亦即並非彭德懷的「萬言書」把毛激怒了毛才寫出它,但我們同時必要明白,彭德懷的「萬言書」不是無源之水,它其實就是幾年來懷疑以至否定「三面紅旗」的社會「右傾」潮流的集中表現。或許換句話來說會銳利清晰得多:毛的詩不是針對彭的「萬言書」而寫,但彭的「萬言書」無意中向毛的詩沖撞過來了,毛詩反擊「右傾機會主義」的火藥味,不是體現於它之詩句,而是體現於它之堅決發表。二、人是人,人不可能被製造成炮彈,但某類信仰狂熱、觀念糊塗而又不怕死的人,卻可以充當人肉炮彈而用於「恐佈襲擊」,毛這首詩原本沒有火藥味,不是炮彈,但它具有可當炮彈使用的特質而被毛用為炮彈了。它的特質是什麼呢?就是它揑造出一個人民豐衣足食、正在英勇奮鬥的「新天」,彭的「萬言書」則戳穿這個「新天」是破敗的,「新天」中的人民不是豐衣足食,鬥志昂揚,而是缺衣少食,悲觀痛苦。眾所周知,假作真時真亦假,假幣不是炮彈,但假幣依仗強權把真幣打垮,把真幣作踐成廢紙,這假幣也就等同炮彈了。

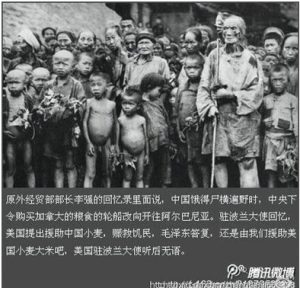

這裏又請注意:任何人在稻菽行將收割時,都可以在農村看到「稻菽千重浪」的景象,所以毛這首詩的第七句,你不能說它不是實見之景,毛的奸詐就奸詐在這裏:在三千年歷史中,通常以詩寫到「稻菽千重浪」,喻意就是大豐收,把農民們稱譽為英雄,即喻意他們克服了萬難,贏得了豐收,贏得了快樂。但慘情的是,在毛這首詩寫出的1959年,中國五、六憶農民的每日口糧標準,是被政府嚴格規定的(源起於中共制定出「統購統銷」的國策,該口糧標準是國家給公社存糧定下的不準超越的標準,公社並不保證按此標準必定供給每個公社社員,當公社存糧不足時,國家不負責補足,這與城鎮居民的口糧定額國家必定負責按月供給不同),因而「稻菽千重浪」,「稻菽萬重浪」,「稻菽億重浪」都與農民無關,農民絶不會因大豐收而多得一兩一刃米下肚,這一情況是對中國三千年社會「稻菽千重浪」即表示人民豐衣足食之詞義的顛覆,為此毛在詩中使用「喜看稻菽千重浪」一語,屬於行奸使詐,欺世騙史,另外,詩中使用「遍地英雄下夕煙」一語,是遠鏡頭景,抽象誇張一下,似亦恰當,但它實質更是顛倒黑白,公然侮辱全國人民的正常認知。在全國所有的【毛澤東詩詞鑑賞指導】書中,都把「遍地英雄下夕煙」解讀為遍地英雄農民收工回家。但實際情況不是遍地英雄農民收工回家,而是遍地「餓得刮瘦」的人民公社社員收工返回農奴集中營,或被驅趕到另一地方去通宵修水庫或煉鋼鐵,許多人就此累餓而死於工地。

筆者這一說法有證據嗎?有,當然有。在毛死前,毛1959年返回韶山的報道,是嚴禁提及韶山農民的生活實況的,但時過二十多年,在毛死後,則有多位高官及毛的隨從醫護李志綏、吳旭君等等的回憶文章披露。其中《毛澤東十二次南巡》一書的 第77-78頁披露:毛的韶山鄉親「餓得刮瘦」,生産隊長毛霞生當面對毛說了這句話:“主席,說實話,我每天(三餐)的糧食一餐吃了還不夠啊!”這明擺著政府限定的農民口糧少了三分之二以上,根本解決辦法,只能是提高農民口糧標準,但毛對毛霞生詐傻扮懵,死活不鬆口,一兩一刃不肯許諾增加,只管胡說什麼“用糧要精打細算”, “富日子要當窮日子過”, “閒時少吃,忙時多吃,年老的吃稀點,壯年的吃硬點。” “蔬菜半年糧“等等。請問天下有誰餐餐吃不飽、餓得要死還鬼扯得出什麼「富日子」這三個字?真難為毛居然就講得出。另外,《毛澤東健康飲食生活》一書的第135-—136頁還寫到中國農村給「三面紅旗」糟塌成了農奴集中營:

……一個老人竟質問(毛澤東)道:“現在吃食堂,搞集中,男男女女要分開住。歷來是各家各戶、夫妻一起住,互相照顧,現在男女分開住,像個什麼世道?請問到底是主席搞的還是誰搞的?”

韶山是毛龍興之地,情況絶不可能最慘,編輯入《長沙文史資料》第七輯的周德民文章:《湖南寧鄉大躍進“五風”回憶片斷》,就比較客觀、詳細地說出了韶山附近寧鄉的農民在1959年至1961年大饑荒時期的慘況:

1961年劉少奇回長沙寧鄉家鄉調查時,炭子沖大隊幹部王升平告訴他:“拓木沖食堂剛辦時有一百一二十人,現在不到八十人,死了一二十個,跑了十幾個,還有患水腫病住進大隊臨時醫院的好幾個。”劉主席問:“這些社員是怎麼死的?”王升平直率地說:“冇飯吃,吃樹皮,啃稻草,屙屎不出,有的肚脹腹痛死了!您別不相信,外面那幾隻梧桐樹的皮都剝光了。上級怕中央來的人看了出醜,就叫人塗了一層黃泥,用草繩纏住包紮了。”劉主席又問:“食堂喂了豬嗎?”王升平回答:“過去按戶計算每戶平均有兩頭豬,三隻雞,現在全隊僅只一條母豬,毛有五寸長,皮有三分厚,只見骨頭不見肉。雞嘛,因為人都沒有吃的,哪有東西喂雞?!全隊連一隻報曉雞都沒有了。”(劉)少奇到趙家沖看望姐姐時,外甥女魯新秀也說:“舅舅,想起父親就難過,吃糠粑粑,屙尿不出,他是活活閉死的。”劉少奇問她:“你們食堂死了幾個人?”新秀說:“僅這兩個月就死了十一個。”少奇姐姐也說:“老弟呀,你在中央做事,要給人家飯吃呀?”少奇問她:“你現在吃多少呀?”“每餐二兩老秤米。一天至少要吃十三兩才夠,一餐不飽餐餐不飽呀!”

画家陈丹青在其文章《幸亏年轻——回想七十年代》文章中寫到他在江西宁都县老红区目見耳聞村长张万策控訴毛和共產黨如何惡毒:

……万策老叔,重重叹一口气,绽开惨笑,狰狞而善良:“你看,解放前给地主做,三餐干饭,尽吃,现在谁都吃不饱啊!”他环顾村人,快乐地吼道:是不是啊?!”

- 毛寫出「喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕煙。」詩句之時,中國農村常見之老弱婦孺被集中看管的情景。照片中看不見青壯年男女,當時青壯年男女都被集中驅趕去煉鋼鐵或修水利等。至於毛1959年回韶山,有沒有青壯年男女衣著光鮮地勞動的照片刋登於報刋呢?估計必定有,估計【人民畫報】必有刋登,讀者如去查看,若肯細心鑑別,你必會看出那是記者和黨幹部合作安排的專供欺世騙史的「擺拍」照片。

這裏還有一個60個生產隊統計數,1958年10月26日,湖北省委秘書長梅白在孝感車站東段岔道一號專列上獲毛澤東特准講真話而彙報說: “我剛從我的家鄉黃梅回來。在黃梅我秘密調查了60個生產隊。在端午節前的一個多月,平均每人每日只有4.2兩糧食(注:中國市制計量單位,16兩為一斤,相當於500克,一兩相當於31.25克)。……”(辛子陵:《千秋功罪毛澤東》 第十四章)‧1960年中國農村的「新天」景況照片。下圖的肉票供應證,出現於城市,農村的農民則一刃肉全都休想獲國家供應。

‧1961年中國農村的「新天」景況照片,毛是在親眼目睹農民「餓得刮瘦」(毛親口說出的形容詞,見於《毛澤東十二次南巡》 第77-78頁)的情況下寫出這一詩句:「為有犧牲多壯志,敢教日月換新天。」

1955年8月3 日,毛批示:

「教育農民吃少點,吃稀一點,國家則要盡可能減少銷售,以免在一般農民有糧季節吃過多。 …… 」:(《建國以來毛澤東文稿》, 5 卷, 第 267 頁。)

因為這條最高指示太寒磣,在毛時代不敢公示,到處公示的是另一條不那麽悽慘的毛聖諭:

- 毛澤東時代許多農村都建造有的大標語泥墻照壁。

篇幅所限,請恕不多舉例證了,筆者另有三點獨得之見倒必要說出來:

1、筆者發現,在所有的(包括上述提到的大陸出版發行的書刋)報道毛返回韶山以及劉少奇返鄉調查的書籍、文章中,絶無農民穿上了什麼新衣服,住上了什麼新屋,用上了什麼新機器之類的報道文字及照片,這明顯不是疏忽疏漏,為什麼?道理很簡單:就因為農民鄉親們1959年穿的仍是蔣介石時代留下的衣服,住的仍是蔣介石時代留下的茅草屋,用的仍是蔣介石時代留下的工具。他們享用到毛恩賜的,只是偉大的空話、漂亮的謊話。明明是衣服越穿越殘、肚子越來越餓、日子越過越淒慘的這麼一大群鄉親農奴收工,毛居然敢以詩描述為「遍地英雄下夕煙」!

2、郭沫若在1964年2 月8 日的《人民日報》上發表了一篇題目為「敢教日月換新天」的文章,對毛這首《七律‧到韶山》詩大吹大擂,筆者很意外地發現:郭文絶口不提毛這首詩是對右傾機會主義的「猖狂進攻」的反擊,郭沫若詐傻扮懵好像他沒看到毛這首詩附言的「王八蛋」臭罵,為什麼?原因很簡單:廬山會議的性質在1962年的「七千人會議」已洞若觀火,反「右傾機會主義」是顛倒黑白的,幾百萬「右傾機會主義」分子在1962年給摘了帽,郭沫若清楚知道不是「右傾機會主義」猖狂地反黨反人民,而是昏君暴君毛澤東喪心病狂地反黨反人民,是毛的三面紅旗暴政把中國搞成了人間煉獄以致餓死幾千萬人,郭沫若這個被天下人公評為最不要臉的諂媚文士,在他這篇諂媚吹捧毛的文章中明顯不想醜態醜陋至於極,他不想把太多的良心未泯的所謂「右傾機會主義」高官、朋友都得罪了。

3、廬山會議閉幕,毛即把這首《七律‧到韶山》(以及《七律‧登廬山》)在1959年9月1日寄去《詩刊》,指令發表,他的附言惡狠狠駡出「王八蛋」三個字來。《詩刊》的總編輯是臧克家,但論寫新詩詩才,他不及艾青豐富,論謳歌社會主義的激情,他不及郭小川之洶湧澎湃,但毛欽點他為新中國的詩壇祭酒,欽命他辦《詩刊》,可知他是最合格的台閣詞(伺)臣。可以設想的,當他收到毛9月1日致《詩刊》信,他敢不誠惶誠恐、奉命惟謹地安排編輯、排版事務嗎?但非常非常奇怪,這兩首七律《詩刊》沒有刋登,直至過了四年才終於問世。為什麼呢?

絶大多數【毛澤東詩詞鑑賞指導】書都對各首毛詩詞的寫作時間及發表時間諸多介紹評論,即挖空心思致力諂媚吹捧,偏偏這兩首附帶國駡“王八蛋”的七律,居然硬是無一人無一書肯說一說為什麼要過四年才公開發表。今天,這個疑問只好由黃琉來戳破詭秘:可以肯定:臧克家絶對沒有狗膽敢抗旨違命,這是無須證據證明的,兩首七律擲出去而不刋登,只能是毛緊急下令收回,毛為什麼緊急下令收回?原因就是人民公社餓殍遍野遮掩不住了,河南信陽地區百萬餓殍的沖天屍臭熏到北京來了,在人民公社的沖天屍臭中刋登出宣示人民公社是幸福天堂的詩歌,這個諷剌太尖銳太恐怖了。毛畢竟還是怕歷史的(單少傑評語)!毛澤東畢竟還是怕全民齊駡的!這一點並非黃琉今天的評詩砌詞攻擊,有證有據就在1959年,人民日報社農村部主任林韋去安徽採訪,就發出了激憤之駡:“革命三十年,竟革出一個饑餓的中國!”林韋更臭駡毛乃曠古最蠢最凶暴的皇帝。➊

關於信陽地區百萬餓殍的沖天屍臭熏到北京來的詳情,現在已有很多報導材料,讀者不難找到。不必筆者太多摘引,僅請看楊繼繩這一段話:

中央1959年春天就知道餓死人,但不知道嚴重程度,1959年冬信陽事件以後才知道問題嚴重。……

——“東方歷史評論”訪問楊繼繩:《為什麼偉大的理想造就了“偉大”的悲劇?》

顛倒黑白、公然侮辱全國人民的正常認知的毛這首歪詩,毛本應該燒毀就算了,他之所以過四年仍硬要刋登出來,原因則在筆者的重審毛詩《七律 答友人 1961年》一文中揭示了,該段文字姑且再粘貼於此:

毛有足夠的冷酷把他製造的人間地獄以詩歌寫成人間天堂,但如同做賊者必心虛一樣,毛畢竟也遮掩不住心虛,他是淫威蓋世者,可他就不敢在這首詩寫出當年就發表出去,他明白在餓死邊沿掙紮的中國人民看著他的把人間地獄寫成人間天堂的詩歌,必會渾身起雞皮疙瘩,朝堂上呼吸到民氣的高官必會背著他三五成群操他毛澤東的娘,為此他耐心地等,直等到劉少奇等人以“調整、鞏固、充實、提高”的反左新政把中國從餓死邊沿拖救回來之後的1963年12月,他才敢把這首詩發表。毛不愧權謀詭譎如魔,他算准中國人好了傷疤忘了痛,吃飽肚子忘了餓,自然會對他的顛倒黑白的自吹自擂不大在意,不大理會。按道理,寫下心虛人民會反感會臭駡的顛倒黑白的歪詩,燒掉也就算了,毛為什麼不肯燒掉而一定要發表,這是真心搞學問的人必要發出的大問,為什麼呢?我們細心察看毛的一生行藏,特別是察看毛發動文革宣稱要進行的“鬥、批、改”三步驟,即可看出毛蓄意欺騙歷史,企圖讓後世以為他首先打造了一個具天堂特質的“新中國”,接著又由他設計出“反修” 疫苗注射給這“新中國”以防江山變色,亦即給這“新中國”開拓了燦爛壯闊的前進之路。可以說,就為著實現這一欺騙歷史大計,毛必須想法抺去“三年大饑荒”, 必須顛倒黑白,硬把人間地獄寫成人間天堂,這顛倒黑白的詩還必須發表出去且無人非議,才能算毛打造了一個具天堂特質的“新中國”有了 “歷史鐵證”。

2021年 2 月改定於香港 2025年4月首發《民主中國》

( 未完 待續)