正如俄国著名作家托尔斯泰(LeoTolsto)所著的《安娜•卡列尼娜》(AnnaKarenina)第一句所说,“幸福的家庭一个样,不幸的家庭各有各的样”。如今充斥类似的社会新闻:国内一个年轻人,无钱给父母治病,被迫抢劫银行。在中国如何审判类似案子我们有生活经验,在英美等国家应该如何审判判决这样的案子呢?

英美实行的是普通法系。在类似国家,一个公民是否犯罪是由普通人组成的陪审团来认定的,法官的任务是在陪审团的决定的基础上,确定如何给犯罪嫌疑人量刑。这个案子,由于银行并未导致当事人父母无钱治病,因而陪审团应该判决这个年轻人有罪。不过,在另外一些案子中,例如女当事人因为长期忍受家庭暴力,如果杀了丈夫,附加另外一些可以赦免的条件,陪审团有可能认为当事人无罪。

然后,在一个规范的现代社会,这种事件不应该不会发生,一般也不会发生。而在中国的的确确经常发生。有人善于从公共政策角度反思,有人善于从社会结构反思,另外一些人则直接从人类整体文明的角度来宏大叙事。各种反思都有道理。

我们的时代,最底层的民众近乎毫无福利

强调家庭之爱,强调孝顺老人,强调关心幼小,强调年轻人必须赡养无劳动能力的父母,这个是几乎所有文明的共同特点,并不是某种文明,尤其不是中国的儒家学说的本质特点。基督教世界由于强调人与神的绝对关系,强调人与人的绝对平等,被人认为是不强调孝顺与血缘关系的。这种看法无疑很对。然而,不强调某种价值观,并不等于忽视,更不等于否定那种价值观所试图描述和确立的行为方式。但是,西方文明传统不以亲情、血缘和地域为中心是确定无疑的。

在欧美基督教为传统社会,孩子18岁以后,父母就没有义务为他提供上大学的费用;当然高校一定会有一套足够健全的教学体系来应付这种局面。父母老了,孩子也未必必须承担赡养的义务。因为公民福利已经形成了多层体系。首先,他年轻时的积蓄足以养活自己。第二,他年轻时早就为自己缴纳了足够的商业保险。第三,即使他没有缴纳商业保险,政府部门也有义务给他足够的养老金。例如,在加拿大,人们以消费金额来判定自己的纳税人义务的履行程度。

第四点,在欧美社会也一直最为基础的是,并不是一开始这个社会就进入了现代性。社会中的小共同体,例如教会和各种慈善组织,即使大家本来就素昧平生,也会因为一种“无缘无故的爱”而被接纳。一位朋友对我说,只要你在教会受洗了,以后也不对外说你不是基督徒,基督教会绝对不能看着你身患重病活活死掉,也不能看着你忍饥挨饿。在这种社会,在一个世俗人看来是“权利”和“自由”的话题,就是一种“责任”。

可是,当一个人说出“这是我的孩子”,就意味着其他人与他无关。如果我帮助了外面的人,做了点力所能及的事情,那不是我在履行义务,而是我道德高尚。在中国,“道德的高尚”意味着,他应该比其他人有更多的权利来享受某种特殊的地位与身份。行为上的“高尚”可能是卑鄙者的通行证。所以,我们常常看到,在有些社会,一切的“爱”,迟早转换为一种市场交易,一种社会控制。对此,我们可以找到无数的证据。

《正义一元论》第一版(武汉大学出版社版)最后一章提到,宗族体系体现了“历时机会均等”。“二十年媳妇熬成婆”,意思是说,只要混资历,哪怕在理性意义上近乎文盲,他都有绝对的权力(是权力,不是权利)凌驾于晚辈之上。每个人,如果年轻时曾经饱受欺凌,不要紧,只要老了、快死了,就可以为所欲为。普通人只能对自己的孩子。其他人,则是看权力的大小,也即其治理空间,控制的是否有效。

这就是为什么有些民族看上去那么重视教育——例如孔子,的确是个大教育家——他所辩护的这个体系却是最勤于、最善于摧毁正常生活的。

(北京蚁族生活之一角;这样的场景在中国几个一线城市比比皆是)

这让我想起了一次学术讨论。我曾经受邀参加了哈佛燕京学社主办的底层研究培训班。在北京郊区的通州宋庄画家村,我们集体观看了一部反映中国北方农村年轻的性工作者悲惨生活的纪录片。第二天吃早饭,北京大学的一位副教授和我讨论一个问题。这个话题很令人伤痛。一个年轻的、也有爱情期盼的女孩,同样无钱让父母看病,被迫在县城卖淫。父母也知道她在卖淫,心里也很不舒服,当然也没办法,于是就默默地接受她的血泪钱。有学者鼓吹卖淫合法化,以为卖淫合法化就能保护性工作者权利。这个说法足够不愿考虑底层民众的痛苦,足够书呆子,足够冷血,因为根据宪法规定神圣不被侵犯的国有资产照样可以流失。

卖淫合法化不仅无法解决父母无钱看病的一般问题,更无法提高一个社会的道德水平。后来,这个父亲还是死了。与他的死一同发生的,还有一个中国姑娘的道德与社会地位下降到一个令人无法想象的地步。譬如,她愿意花一些钱,找社会地位和她一样低下的男性“性工作者”。女性性工作者,在中国民间被叫做“鸡”,男性则叫做“鸭”。真可谓物以类聚,人以群分。

就社会而言,我们更是缺乏真正的人格尊重

于是,我们就把话题讨论到“生存技术”的层面上。那就是,这位姑娘后来怎么办?这个问题,比鲁迅提出的“娜拉走后怎么办”这个话题还要严峻,还要深刻。因为鲁迅讨论的是女性的独立问题,而这个话题所讨论的是,一个人被所有世俗人鄙视了,到底该怎么办。

这位善良的女学者说,这个女孩可以隐姓埋名,到一个企业里去工作,靠自己的辛勤养活自己。我说这个的确有可能。可是,如果我们这帮人是生活在一个城市国家,例如新加坡,或者小小的香港(很多人喜欢用香港的道路来论证中国可以采取某种制度形式,),甚至是虽然大一些、同样小小的台湾,真能隐姓埋名吗?答案是显然的。

(改编自苏童小说《妻妾成群》的电影《大红灯笼高高挂》,围绕中国传统礼教,讲述了民国年间一个大户人家的几房姨太太争风吃醋,并引发一系列悲剧的故事。由张艺谋执导,巩俐、何赛飞、曹翠芬、金淑媛等主演)

一个在家乡难以立足的人,如果整个国家结构高度同一,基本上无法改变自己的命运。一个在家乡都无法生活的人,在外面更会步履维艰。在中国,换个城市或者省份,到了某个企业,真能呆下去吗?如果我是一个企业的负责人和决策者,而且道德上的确高尚感人,愿意接纳这个女孩吗?副教授说有可能。我说,根据我的生活经历,越是管理规范的企业,越是绝无可能。“卖淫”是某些现代化了的国家所强调的公民权利,可是,越是接轨现代性的企业,越不能容纳卖淫的存在,越不容忍她的存在。道理很简单,这样的公司需要统一化经营;如果我是一个真心爱所有员工的老板,更是绝对不会让她的道德不高尚影响到每个员工的道德行为,更何况这样难免持久伤害一个公司的企业文化。

那么,依据中国人的思考,她可以进入到某个家庭或者家族吗?譬如有个道德高尚的自由知识分子,勇敢地娶她,给她好的教育,让她从此过上幸福的生活。这个假设“很好很强大”,但对有些父母来说,一定“很黄很暴力”,一定是会伤害到自己的家庭伦理、可持续维系和可持续发展的。在这里,“很好很强大”与“很黄很暴力”很顺理成章地辩证统一到了一个以血缘和家族为组织形式、以归属与控制为治理方式,当然还辅以道德高尚与文明进化的社会体系之中去。

所以答案可想而知,这个女孩必然没有幸福,必然绝望,最好是一死了之。因为在很多道德学说那里,这样一种个体,早已断然失去了人类文明的全部意义,毫无疑义地应该被抛弃。即便不是这样主张,社会的冷漠足以让她们人生崩溃。

当然,一定会有朋友以更悲观的语气回应,几千年来的中国,在官府权贵的“潜规则”里,在底层社会的“明规则”里,形成了一种“笑贫不笑娼”的败坏之气。即便是父母亲,对女儿人生意义的评价标准,绝非西方基督教意义上的“圣洁”,而是有没有“出息”。诚然,女儿的出息就是嫁个“官二代”、“富二代”,从此让父亲一家过上幸福美好的生活。这样,这个民族,整体上失去了人类被造之初应有的“礼义廉耻”。

没有彻底的“笑贫不笑娼”。所有“高富帅”且四处“淫乱”的权贵都希望自己有贞洁的妻子。求生是人的本能,更是一种无需教育即有的盼望。这个女孩肯定不会轻易地死去。一个宁可卖淫也要承担责任的人是不会轻易死去的。熟人社会无法接纳她,她一定会背井离乡,隐姓埋名。也许,她在异乡可以有更好的际遇……

可是我们知道,社会治理的目标是培育必然性,而不是创造偶然性。一个以创造偶然性为目标的文明体系和国家治理体系是注定没有前途的。

博弈论的基础知识告诉我们,成功的这种“偶然”,在丛林社会中,必然属于资源占有上的强者。那么,弱者改变自己的社会地位的方式是什么?答案就可想而之了:一个失意的管理上的高手,用我们今天的政治学名词来说,可以是知识精英,也可以是其他精英,带领这些人,形成一个新的组织,也许这个组织的形式仍然是老样子的。“众人拾柴火焰高”,大家一起奋斗。如果说几个人只能抢银行,最多和警察单打独斗。而一群的人,几万几十万的人,就可以组成军队,直接去抢劫更多的大户,获得更多的财富。在政治学中,这个叫做“集体行动”。

我们知道,这就是以某些精英为领导,以更多流民为主力而形成的社会组织。如果政府能力足够衰落,这帮人就可以推翻一个政权,建立新的政权。一般意义上说,流民所建立的政权,必然和它所推翻的政权的政体精神与运行逻辑高度一致。

有些人或许如陈胜吴广那样想着“王侯将相,宁有种乎”,然而,对比底层相对民生性的生存压力,高层的权力倾轧更严重。有研究考察,在中国,君王死于非命的比率,要远远高于底层社会。这样,综合起来,“高层权力争夺战,数十、数百年周期性掀起的底层战争,就能在短短的两千年间,在中国社会制造了10多次人口大规模减少的战争,如秦末农民战争、汉武帝伐匈奴、西汉末年混战、三国鏖战、西晋八王之乱、南北朝混战、隋朝役民、唐代安史之乱、唐末黄巢起义、金元灭两宋、元末混战、明末混战、清代的白莲教起义(1796-1805)和太平天国变乱”(引自《正义一元论》美国版第214页)。有些时代的人口损失,动辄达到90%以上。

这些都记录于正史之中。正是在古代文献的基础上,复旦大学出版社2005年出版的、六卷本的《中国人口史》(葛剑雄主编)是最系统的叙述。在此之前,北京的人民出版社1998年出版的《中国人口史》(赵文林、谢淑君著)亦是范本。

也正是因为古代中国奉行一种“丛林法则”的游戏规则,知识分子奉行一种“双轨道德”的行为规则,水泊梁山上的宋江就注定只能是个有所作为的小男人。他的梦想是被朝廷招安,做个或大或小的官,证明了宋江多少也是个政治上的糊涂人。

他不知道像他这样有过背叛经历的人,一定会死得很惨。连这点道理都不懂的人绝然说不上是一个明白人,更不可能成为一个优秀的政治家。另外一些人,譬如朱元璋,“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”,加之利用大多数中国学者所不知道的民间宗教“明教”的力量,他就成了,于是有了大明王朝,于是中国社会在原有的文明体系中继续被延续它的生活方式。

或许是中国知识分子整体唯有系统地遗忘、回避民族泪汪汪、血淋淋的生存史才能有更多的“表扬与自我表扬相结合的”而来的“人格尊重”,或许也是民族主义是我们发自内心深处的“集体无意识”,或许也因为改革开放将近四十年来“中国模式”的崛起(无论我们如何评价这一模式的正当性与合法性)所带来的中国社会“承平日久”,或许还是如今中产阶级可以轻易移民却不必深入反思中国治理的可行性等问题,总之,太多的“你”“我”“他”对《中国人口史》等沉重的记录无动于衷。“我们”最多仅仅关心公共政策,拒绝从超验体系开始反思今日生活。

唯有十字架路标,基于恩典与律法整全性的文明范式转变

在西方,倘若那个可怜的中国北方的姑娘,被一群吃饱没事干的人给抓起来了,进行道德审判。正如《圣经》(约翰福音8:1-11)里所谈的著名的“行淫的妇人”的故事。“你们中间谁没有罪的,谁就可以先拿石头打她。”耶稣并温和地对妇人说:“我也不定你的罪,去吧!从此不要再犯罪了。”如果有个自以为正在万世开太平的企业要拒绝这个女孩,耶稣一定会以真理的名义严厉指责他。

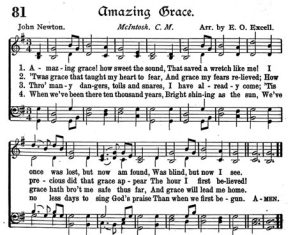

《奇异恩典》(Amazing Grace),歌词作者是牛顿John Newton,1725年出生于伦敦,美国白人。牛顿本为黑奴船长,无恶不作,后沦落非洲。在一次暴风雨的海上,他悔改重生。牛顿自写了墓志铭:“约翰牛顿牧师,从前是个犯罪作恶不信上帝的人,曾在非洲作奴隶之仆。但借着主耶稣基督的丰盛怜悯,得蒙保守,与神和好,罪得赦免,并蒙指派宣传福音事工。”

诗歌充满了他对自己过去贩卖奴隶的悔恨,和对仍赐福于他的主耶稣基督的感激之情。

一定有人会问,耶稣在哪里,用望远镜和显微镜我们完全看不到。道理非常简单,耶稣作为历史中的人已经成为过去,而作为“灵”的神不是我们可以用自己的肉体感官(例如眼睛、鼻子、耳朵和触觉器官)能感受到的。

我特别想说的是信仰模式所带来的在行为规则上的变化。在美国,一个企业如果是因为道德问题而拒绝这个中国的女孩,那么一定会换来女孩对它在法律上的起诉。当然,理由不会是基督的“道路”“生命”“真理”,而是人权上的歧视。

真理就是,当使徒保罗在《加拉太书》强调“只夸耶稣基督并祂钉十字架”(参6:14)时说,“”圣灵所结的果子,就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制“(5:22)。信在十字架上为我们死并复活的耶稣基督,是我们的赦罪与蒙福之路。如果决然不信、刚硬到底,国家与社会,还能有什么呢?

与基督信仰的这种超越性相类似,与中国很不一样的是,这个制度文明及其治理体系仍然符合人与人绝对平等这种基础准则。而且,这种传统的信仰与现代意义上的权利体系,在这个国家是统一的,用我的话来说,是“基督教正义一元论的实现”,是“基督教—法政系”这样一种双重统一的社会治理方式。

所以,我们很难想象在西方社会有那么多的流民。答案就在它的底层社会。这里的底层社会人与人至少在终极意义上绝对平等。这里不是政治人物在呼唤平等,而是民众在呼唤平等,针对的却不是政治家。所以,这里的“平等”首先不是民权意义上的。当位格上的“平等”被过早地界定为“民权”、“民主”、“民生”这种话题时,一场轰轰烈烈地难免要摧毁社会自生自发秩序的运动一定会开展。

有人以为“民权”“民主”“民生”结合在一起,文明命题的答案就迎刃而解。那真是错了。在一个缺乏终极性正义的国家,民权是机会,民主是方式,民生是目标。如果底层结构没有改变,形成流民运动的社会结构没有改变,那种“共时机会均等”的民情基础没有形成,文明的生活对我们中国人来说仍是白日做梦。

对基督教会来说,如果在主日敬拜中不在基督福音中认真宣讲那与我们“行事为人就当与蒙召的恩相称”(以弗所书4:1)的“诫命”,拒绝“摩西十诫”关于守安息日的教导(出埃及记20:8—11),鼓励信徒“停止聚会,好像那些停止惯了的人”(希伯来书10:25),也就是鼓励“基督徒”出于个人的各种地上利益而拒绝委身教会,就政治社会学的实质而言,就是鼓励危害他人的游民运动的犯罪行为。而对政府来说,动辄侵犯基督徒主日聚会的权利,则是一种无知无畏的非理性作为。

这些绝非宗教意义上的“咒诅”,而是生机盎然的人类生活经验血的教训。

然而,自古迄今,中国的很多政治思潮,无论它们多么争锋相对,也无论它们如何自吹自擂,也无论形成了多么伟大的社会运动,我发现它们对流民及其社会治理这个话题基本搁置不谈。有人说是宪政民主,有人说是协商民主。一个人没有足够的识字能力去阅读和理解关于“自由、公义、爱”的“ABC”,如何让这种观念深入人心?有人说是应该尽快开启公民教育。万一政府拒绝开启公民教育呢?推翻政府后再进行公民教育吗?政权更替中,我们不会产生暴力、仇恨与新的权力垄断吗?

今天,中国的经济越是发展,制度转型的压力越是迫在眉睫。如果中国经济合乎规律地放慢发展速度,自然资源基本匮乏……流民、游民的危害及其相关社会治理,“民间宗教”的公共性应对,一直是中国的基础问题,也是老大难问题。今天的“三农”问题,多多少少也是这个话题。我相信,中国的任何政治哲学和政治科学,哪怕是基督教家庭教会的持续和平发展,都无法回避游民的危害这个基础话题。

谈到现在,我们应当承认“正义”必须是内在统一的,文明才会行之顺畅、坚不可摧。

正义至少有四个层次的一元性:首先,它的信仰结构一定必须和制度文明统一。让这个信仰下的小共同体来收容、转化流民,并给以尊严,而不是让民权运动来承担这个职能。我们之所以走到今天,就在于旧有的衰败的社会无法承担此功能。然后是司法在政治体系中居于最高决断地位。第三是法律规定的内在一致性。第四是程序内在的一致性,推行针对绝大多数公民的“无罪推定”的程序正义(政府、企业等强势群体是少数的例外,应该对他们进行“有罪推定”,节制不平等不正义的“马太效应”)。

接下去,我们深入谈何为系统的正义,这种正义观又需要什么样的教义框架。